よろしければ、僕のTwitterのフォローにご協力くださいませ。記事の更新のたびに呟いております!

YoutubeチャンネルのIDC (In Depth Cine)は様々な映画の要素をとても体系的にまとめている素晴らしいチャンネルで、有名な監督や撮影監督のスタイルをわかりやすく解説する動画をたくさんアップしてくれています。この人の動画を見たら映画学校に行かなくても必要な知識は全て教えてくれると言っても過言ではありません。

このチャンネルで映画業界(特にハリウッドを指していると思われます)で活躍する人気のシネマカメラに関する動画が上がっていましたので、紹介したいと思います。

目次

- はじめに

- ARRI Alexa Mini

- Arriflex 416

- Sony Venice

- シチュエーション、カテゴリ別で見る撮影に使用されるカメラのランキング

- 2019年にNetflix オリジナルの撮影で使用された人気のカメラ

- 2020年のサンダンス フィルムフェスティバルで使用された主なカメラ

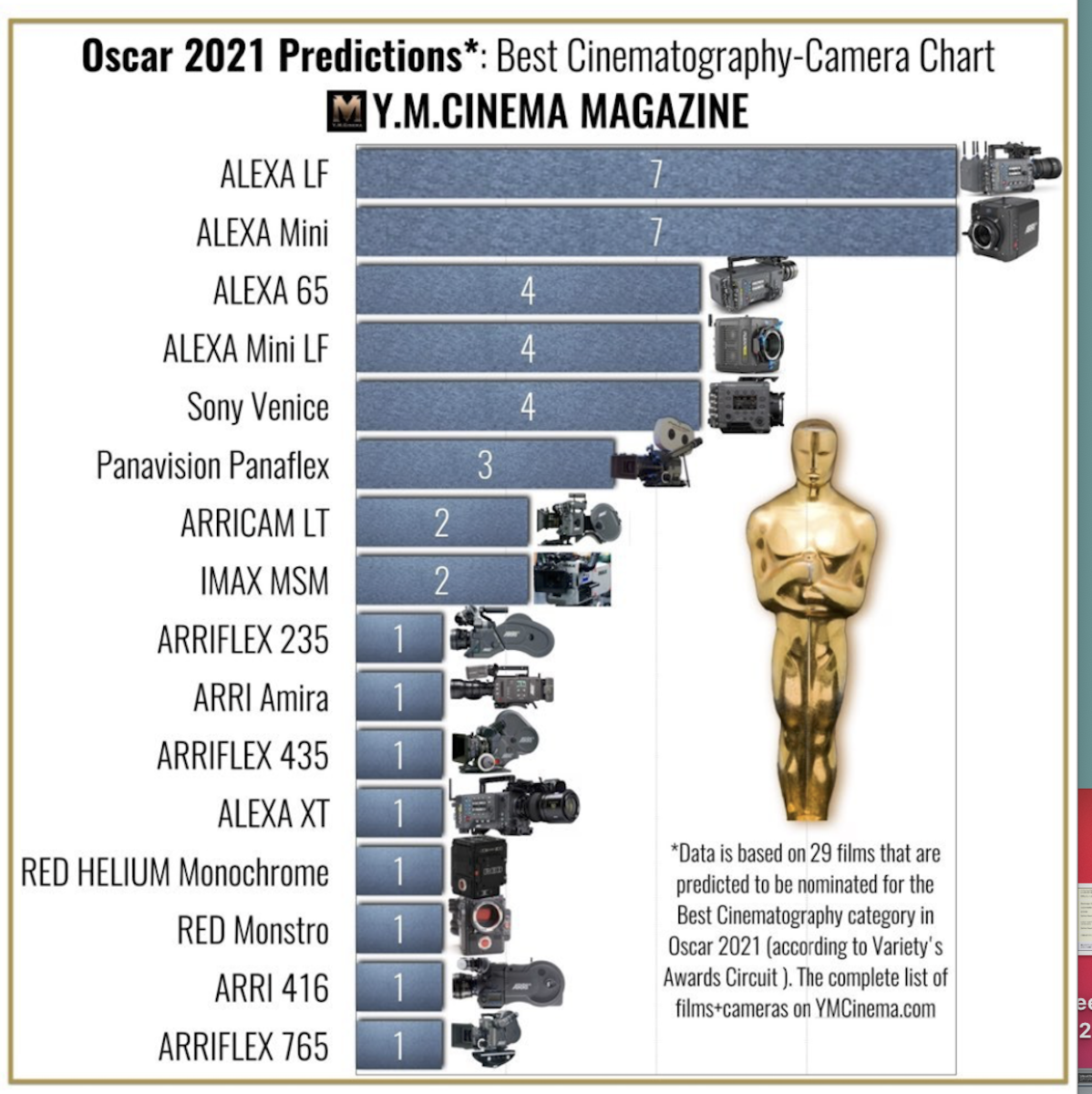

- 2021年アカデミー賞の最優秀撮影賞にノミネートされると予想される映画で使用されたカメラ

- RED KOMODO

- KOMODOで撮影されたHBOmaxの映画「Let Them All Talk」の予告編

- Youtube紹介映像の内容を踏まえた、筆者の感想とまとめ

はじめに

カメラの選択ははシネマトグラフィーを語る上でとても重要な構成要素となる。

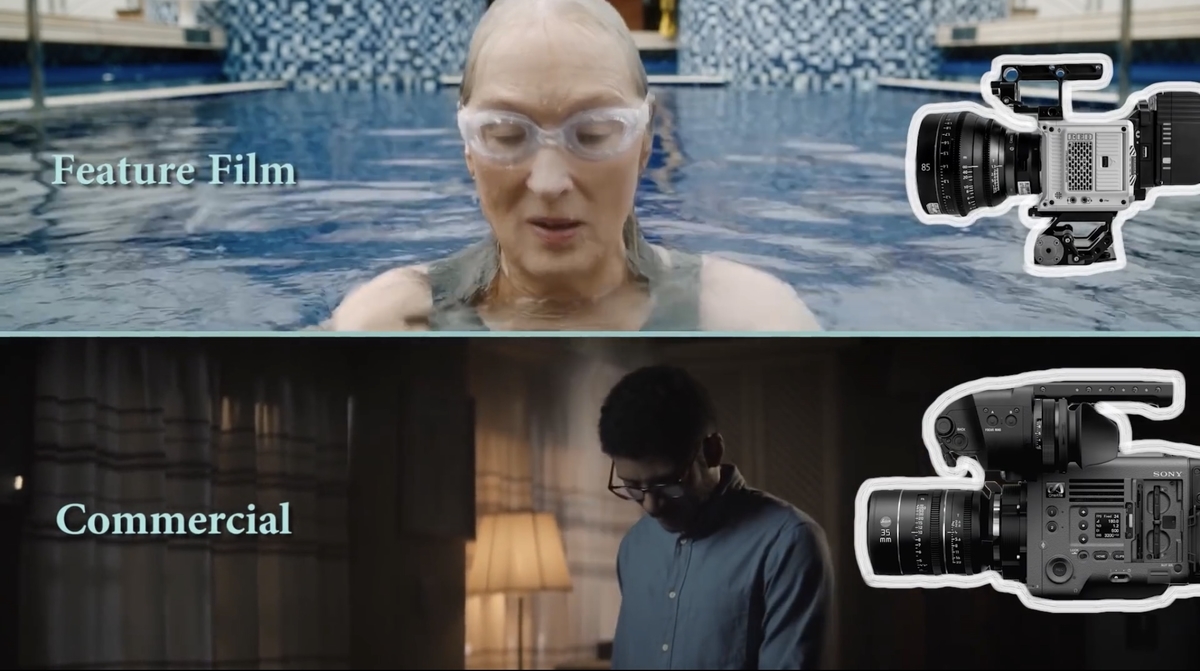

正しいカメラの選択によって※撮影監督が探し求める映画のルックとスタイル、撮影手法が洗練されることになる。この動画では映像業界でコマーシャルや長編映画撮影に使用されるとても人気のあるいくつかのシネマカメラをいくつか紹介する。

異なるフォーマット(フィルム&デジタル、16mm&フルフレーム等)を用いて撮影するカメラを紹介しながら、それぞれのカメラのエルゴノミクス(撮影形式に直結する操作性)やカメラがもたらす独特のルックにも言及していくことにする。

※撮影監督の定義は、少なくとも日本とアメリカでは異なっていることを理解しましょう。

日本の場合は撮影監督システムはあまり採用されていませんが、いわゆるサツカンと呼ばれる人がカメラやレンズ周りの決定から、構図や被写界深度、カメラの動きなどの全体的な指示をを出しながらも、照明の全権を握る照明監督とコラボレーションをして撮影するスタイルが昔から伝統的に採用されてきました。(徐々にハリウッドスタイルの撮影監督システムを採用する現場もあります)

ハリウッドで撮影監督(Director of Photography)と呼ばれる人たちはカメラすらほとんど触らず、カメラ廻りを担当するカメラオペレーター以下のカメラチームと照明廻りを担当するガファーチーム全体に指示を出す人になります。(映画のテーマを最大限に映像として表現するためのルックとカメラの動き、照明のトーンなど)ビジュアルに関わる全ての責任を負うことになり、そのために監督と何週間も議論を重ねることが前提となり雇われる人が多いです。

詳しくはマスターズオブライトという、かなり昔に出版された本が秀逸なので参考にされてください。

撮影に使うカメラの選択は、絵を描く時に絵具や筆を選択するくらい重要なこと

コマーシャル撮影や長編映画使用されること、それはつまり

映像制作の予算、技術的にトップの現場で使われるカメラということになる

ARRI Alexa Mini

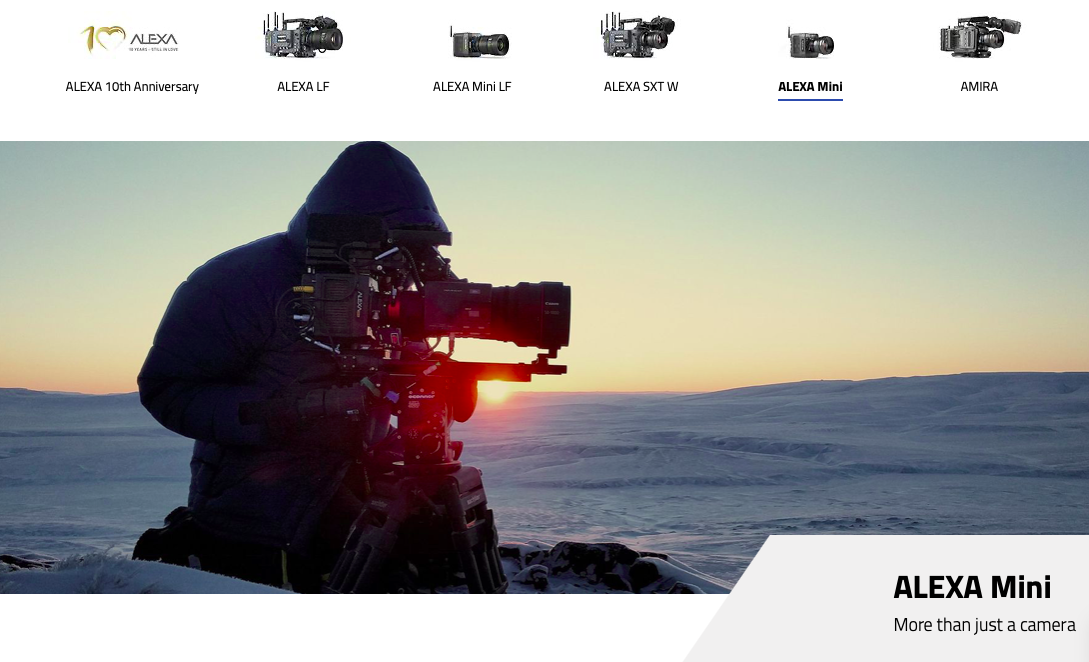

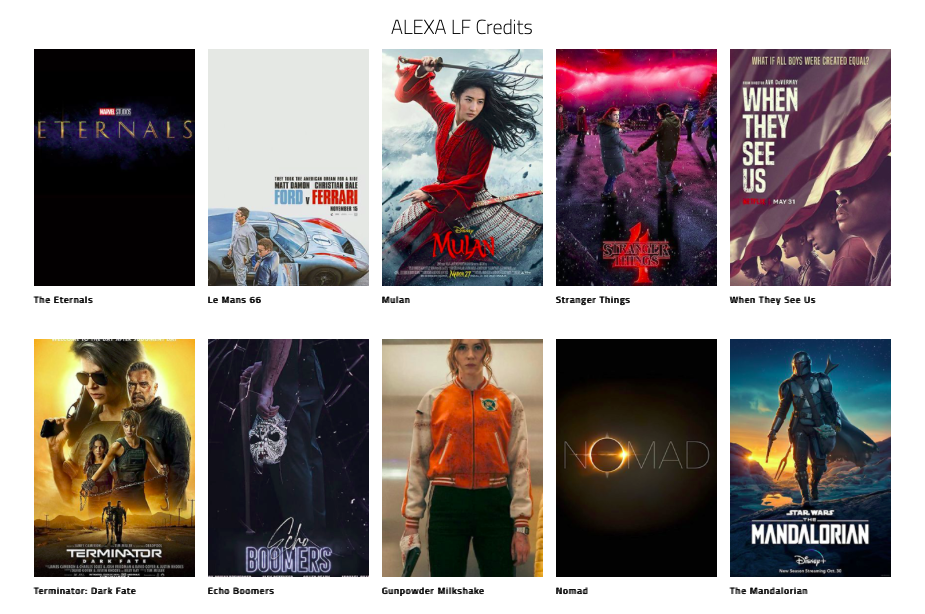

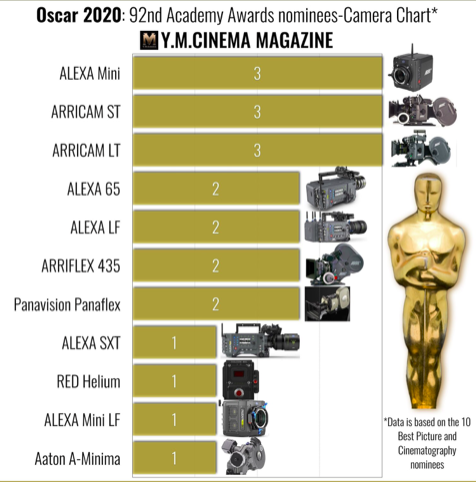

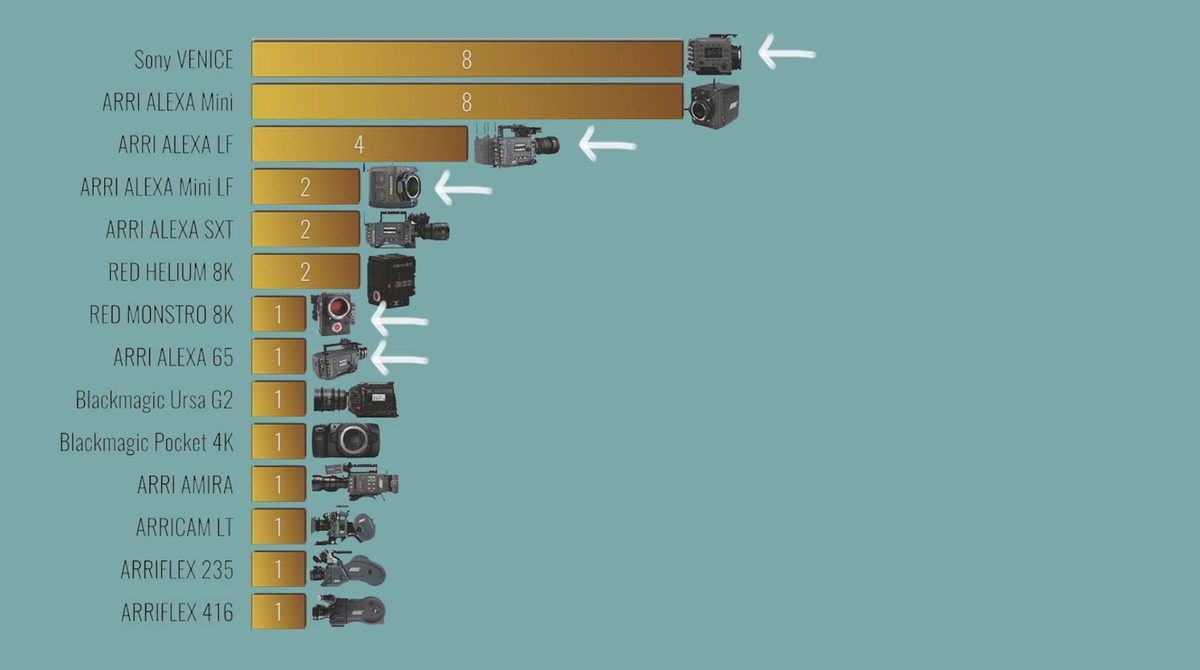

2020年アカデミー賞にノミネートされた映画に使用されたカメラのリストはARRIが独占

(上のグラフは作品賞&最優秀撮影賞のみ)

2020年のアカデミー賞(作品賞&最優秀撮影賞)にノミネートされた作品に使われたカメラは11機種。 ノミネート作品に使われたカメラの頻度で言うと、ARRIのカメラは17/21ということで、なんパーセントですか? ご自身で計算してみてください。

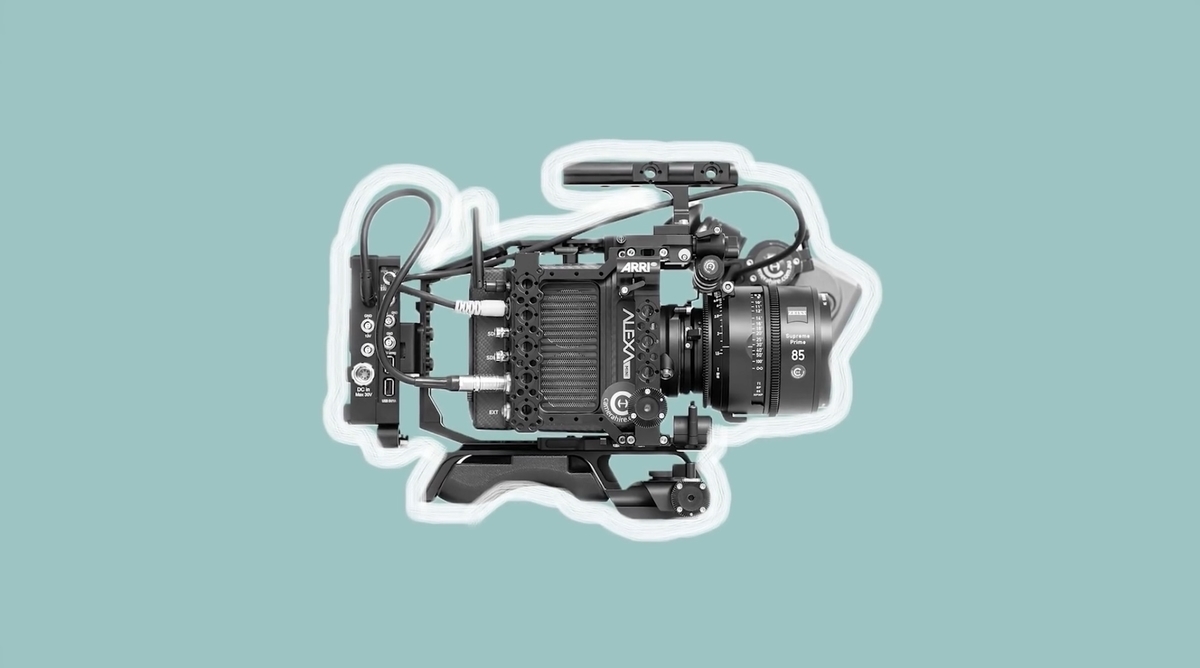

トップクオリティの映像を作る時、おそらく一番人気のあるフォーマットが35mm フィルムスタイルのデジタルシネマカメラになる。このカテゴリーの中で一番人気のあるカメラは間違いなくArriのAlexa Miniだと言える。この機種はとにかく人気で私自身(IDCチャンネルの制作者)が仕事に携わる場合の80%はこのカメラでの撮影だった。

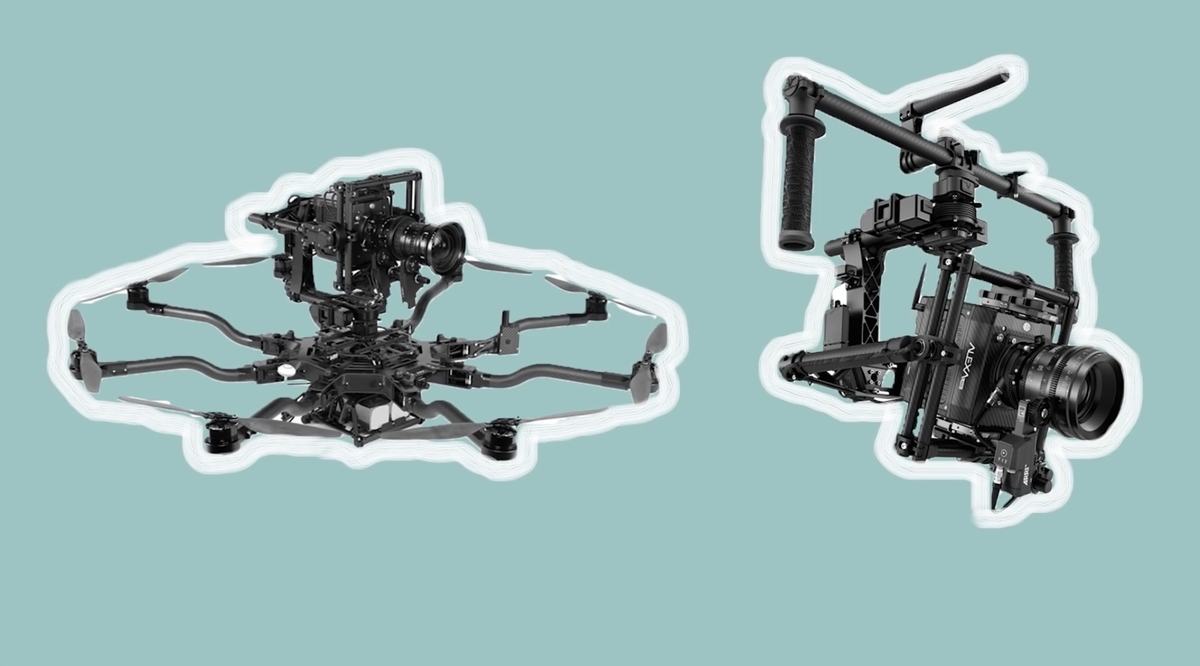

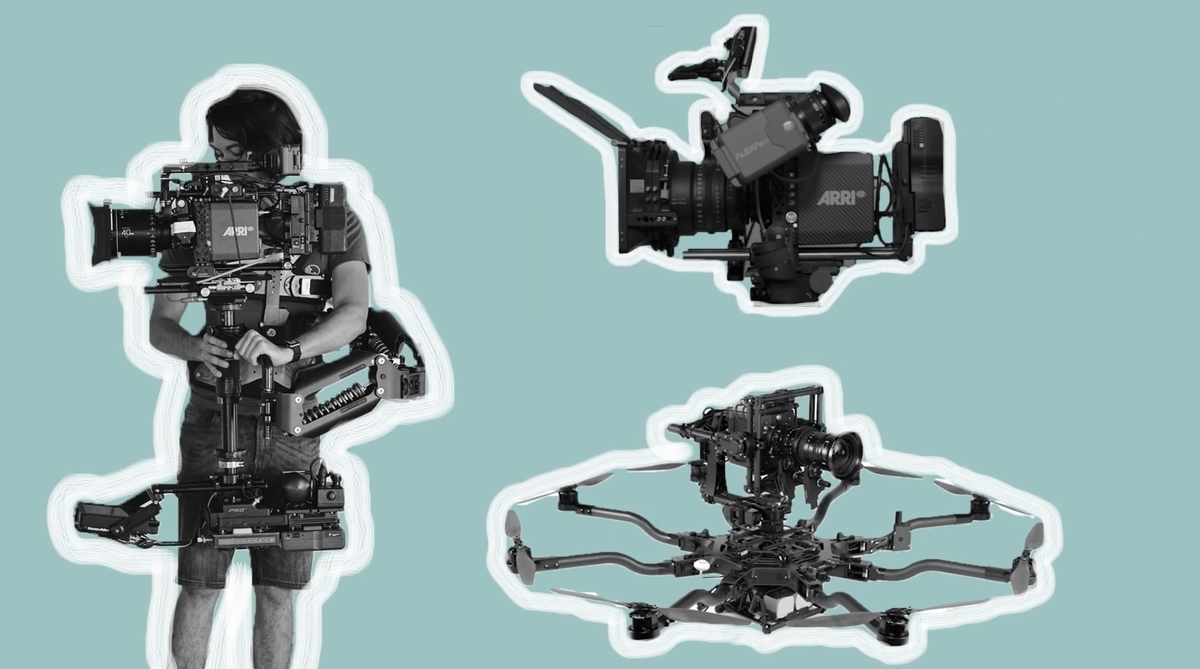

Arriがこのカメラを発表した時、通常の長編映画撮影用シネマカメラとしての運用が目的ではなかった。Miniはとにかく形状をコンパクトにすることによってドローンやジンバルでの運用(マットボックスやフォローフォーカス は用いない比較的軽装備での運用)を念頭に開発されたのである。

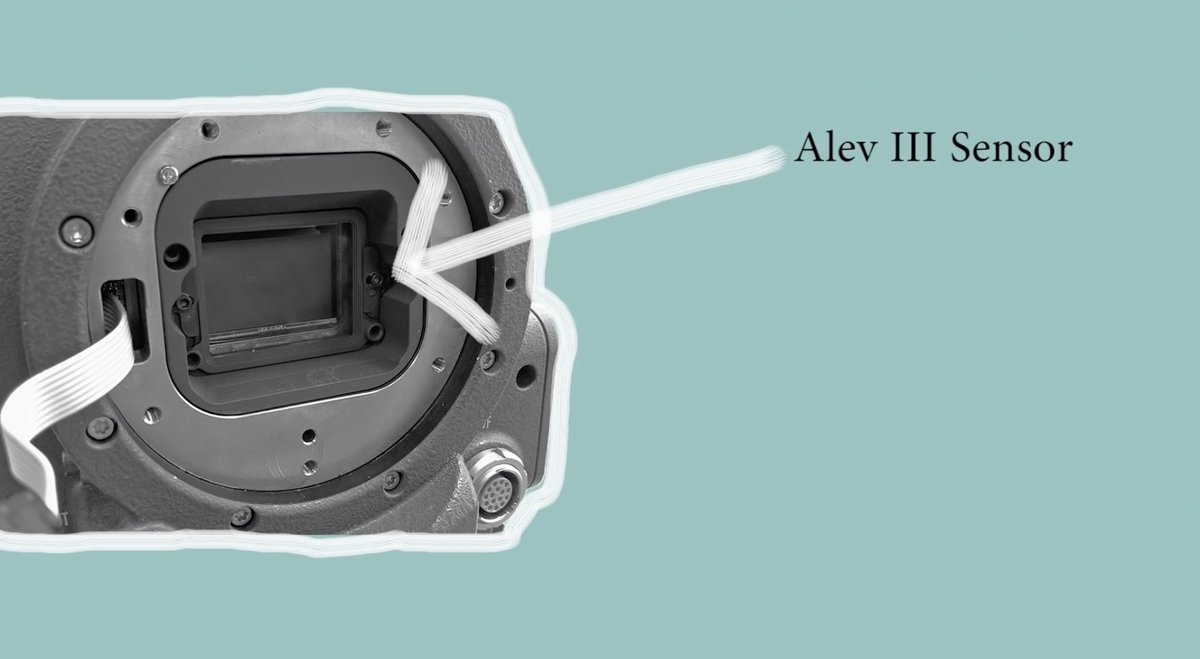

Arriは当初 、自社のAlexa XTをメインで使われるカメラとして想定してた。ちなみにAlexa XTとAlexa MiniはALEV IIIセンサーを搭載しているという共通点がある。Alexa XTはより伝統的なスタジオでの運用を想定された設計&形状となっている。

Arriの思惑とは全く別のことが起こった。シネマトグラファー達はこぞって小回りが効くだけでなく、必要な時にはスタジオでの運用にも転用できるモジュラーな形状であるAlexa Miniを撮影用のAカメラとしてチョイスするようになったのだ。このモジュラーな形状のおかげでジンバルに載せたり、ドローンに載せたり、スタジオ仕様にしたりと、ものの数分でスタイル変更が可能となっている。

モジュラーでミニマムなシステムに部品を足していくことで

あらゆる撮影スタイルに転用させることが可能

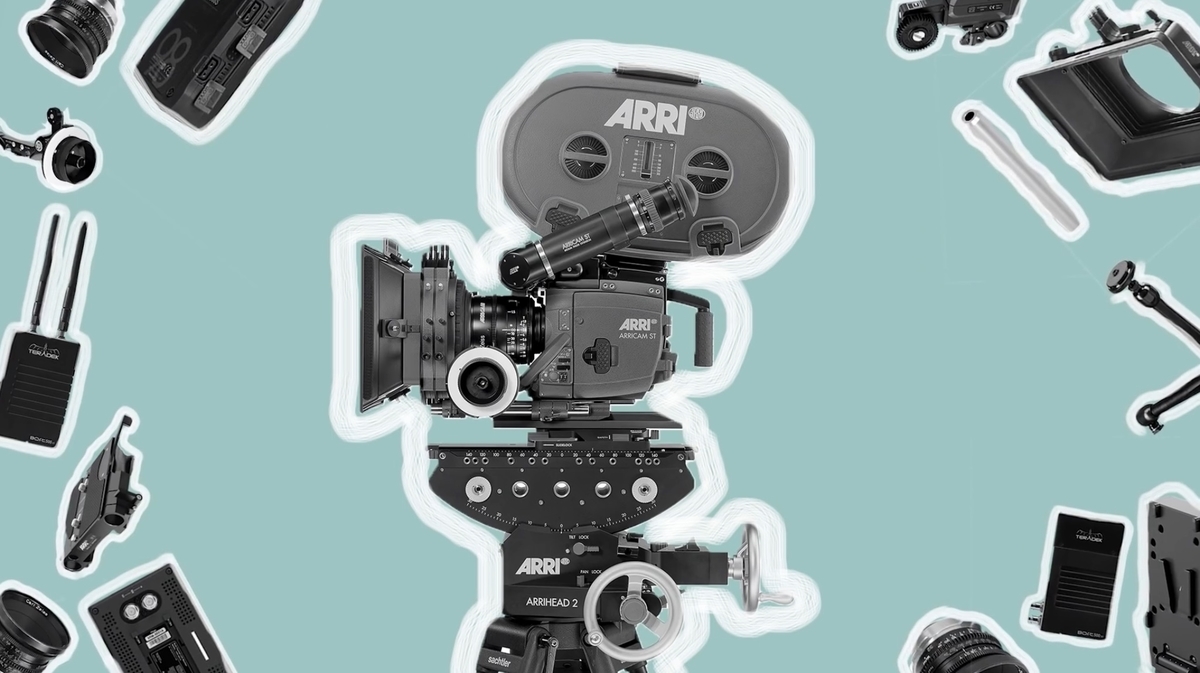

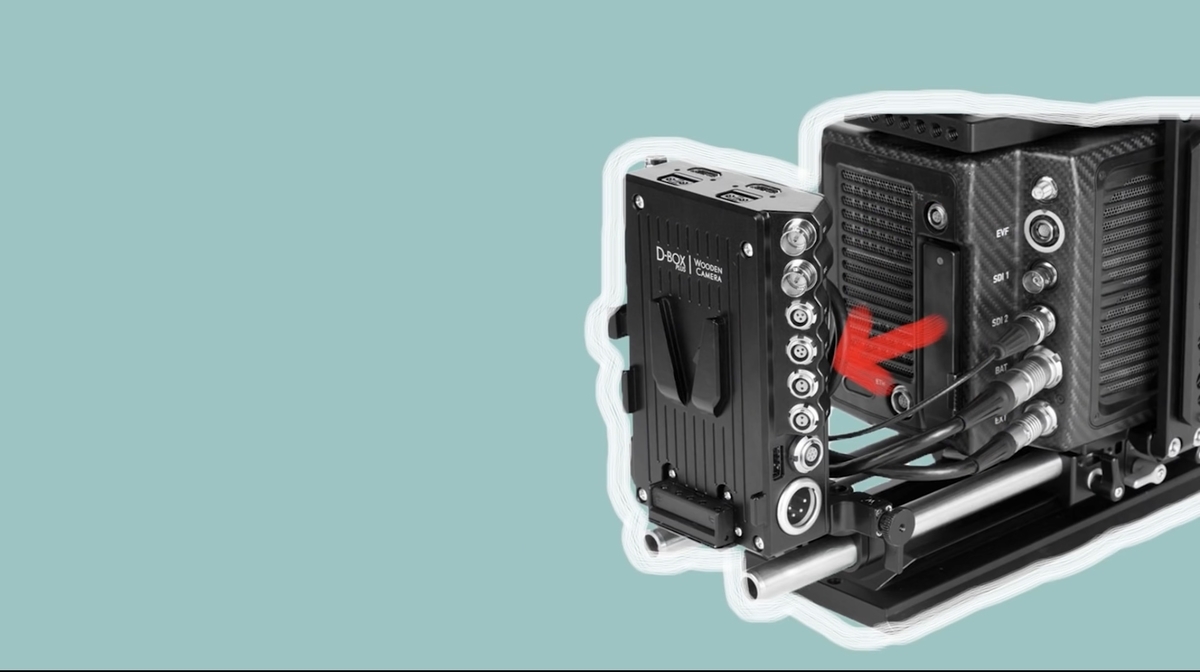

ARRIのカメラということで、昔から今まで蓄積されてきたARRIの35mm 映画撮影用フィルム&デジタル カメラのアクセサリーが転用できる仕様となっていたのも追い風となった。PLマウントレンズやSDIポート、フォローフォーカス システム、ベースプレートやバッテリーシステムなどが使いまわせるため、それらでリグを組んだAlexa Miniは通常の撮影現場でAカメラ(メインで使われるカメラ)として使用されるに十分な機能性を備えることになった。

映画用フィルムカメラの時代からARRI(Arriflex)は大人気のカメラを作っていて

そのアクセサリーが使いまわせるのはAlexa Miniの強みであった

先述したフォームファクター(カメラの形状)と信頼性の高い耐久性がAlexa Miniの人気を不動のものとした。私自身もAlexa Miniを砂漠に持ち出して長時間撮影をしたことがあるが、とにかく頑丈なその作りに感心させられたものだ。 そして、おそらく一番大事なイメージングの根幹である撮影用センサーがAlev III CMOSセンサーであることが人気の最大の理由であろう。 Alev IIIセンサーのサイズは28.25mm x 18.17mmとなり35mm フィルムカメラと同じ面積となっている。撮影できる映像の最大解像度は3.4Kとなっている。

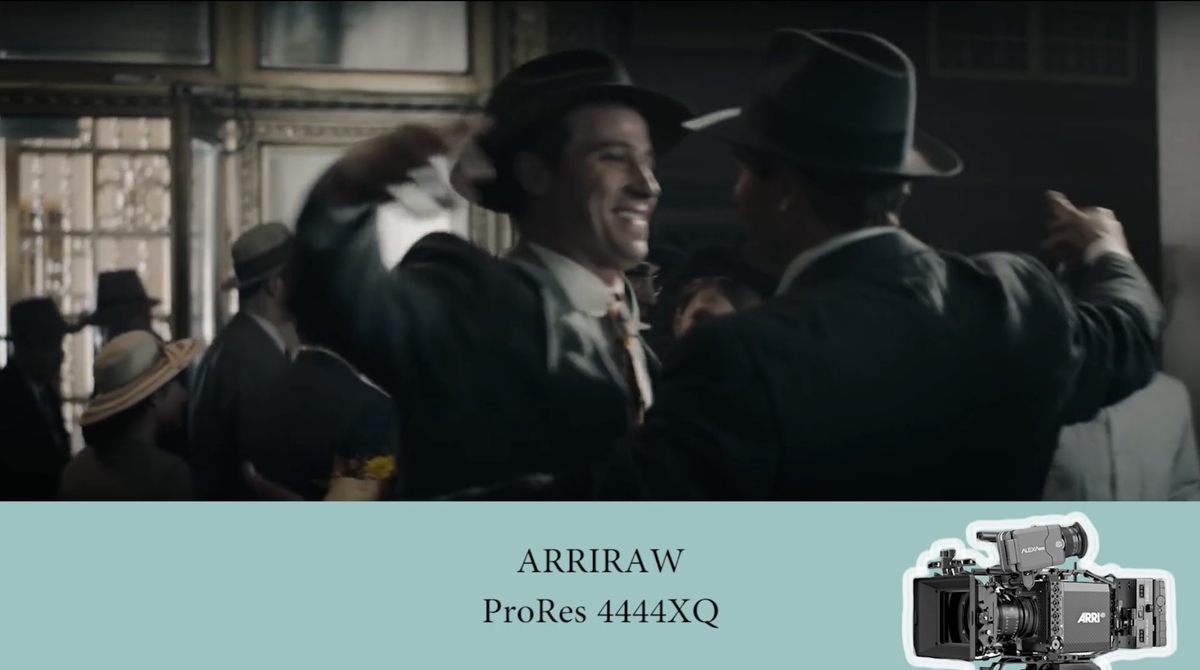

ARRIのセンサーは美しいスキントーン(肌色の描写)で定評があり ノイズも少なく14ストップのダイナミックレンジを誇る。 (ダイナミックレンジは画面の一番暗いところと明るいところの露出差を色潰れや白飛びなしでどれだけ広範囲に記録できるかの指標であり、数字が大きければ大きいほど優秀になる)コーデックはARRIRAWでのRAW記録が可能で、RAWでのワークフローに対応する一方、業界で広く使われるProRes で、最高画質4444XQまでの撮影にも対応している。

ARRIのセンサーは肌色の描写に優れ、ノイズも少なく

14ストップのダイナミックレンジを誇る

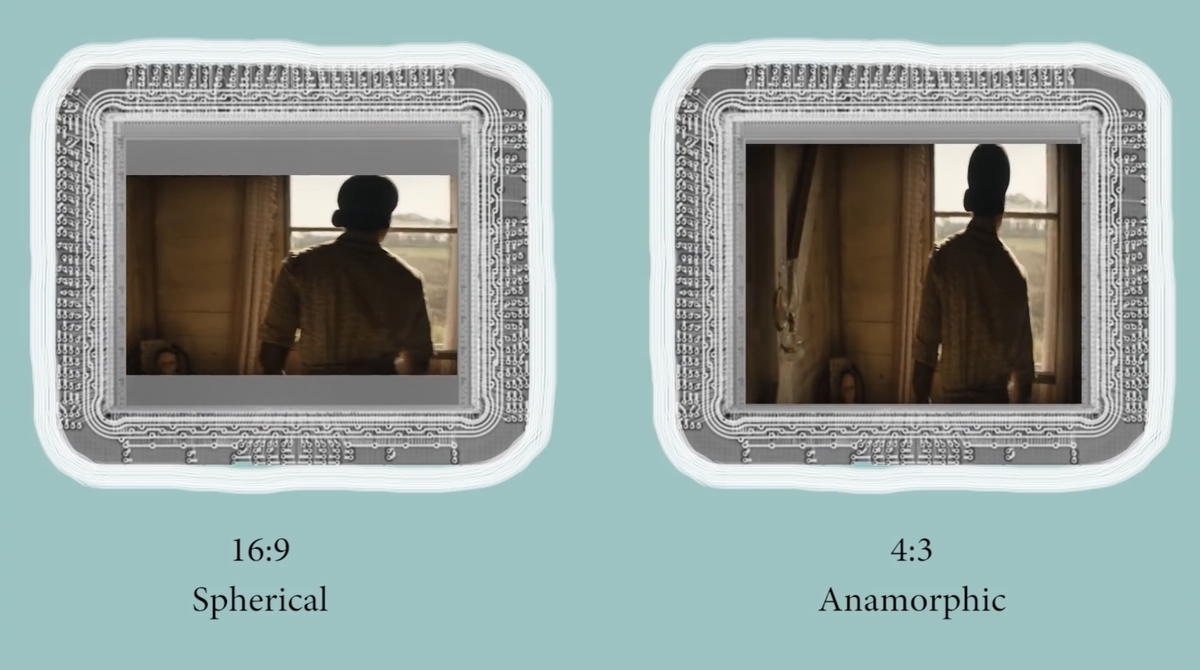

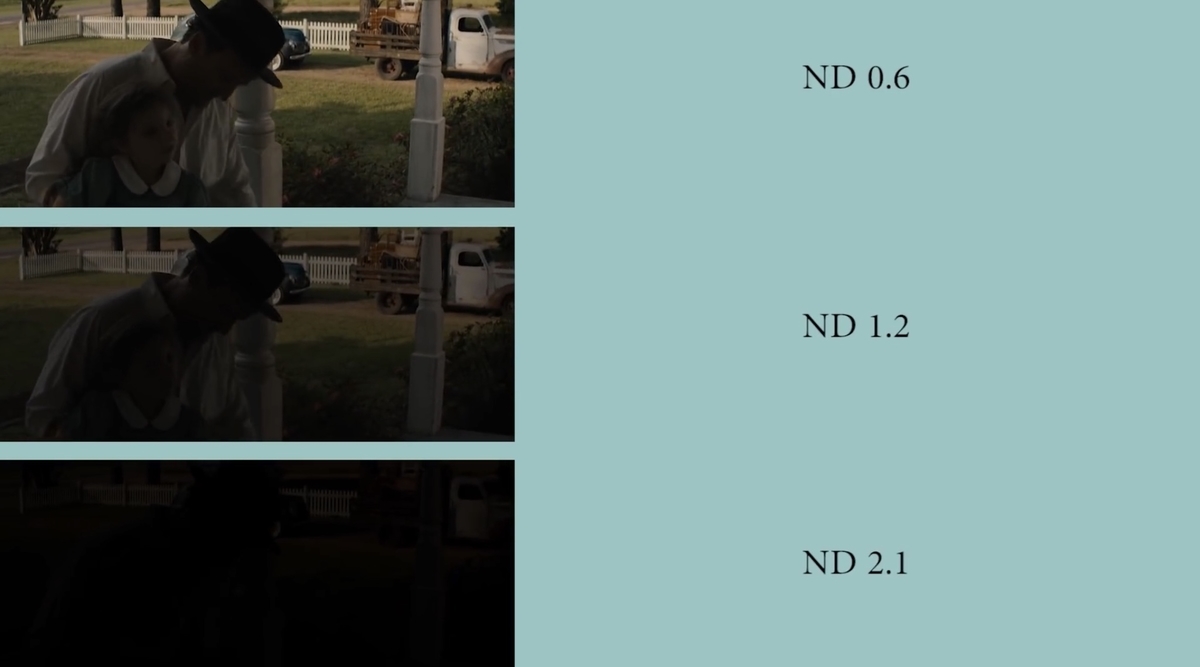

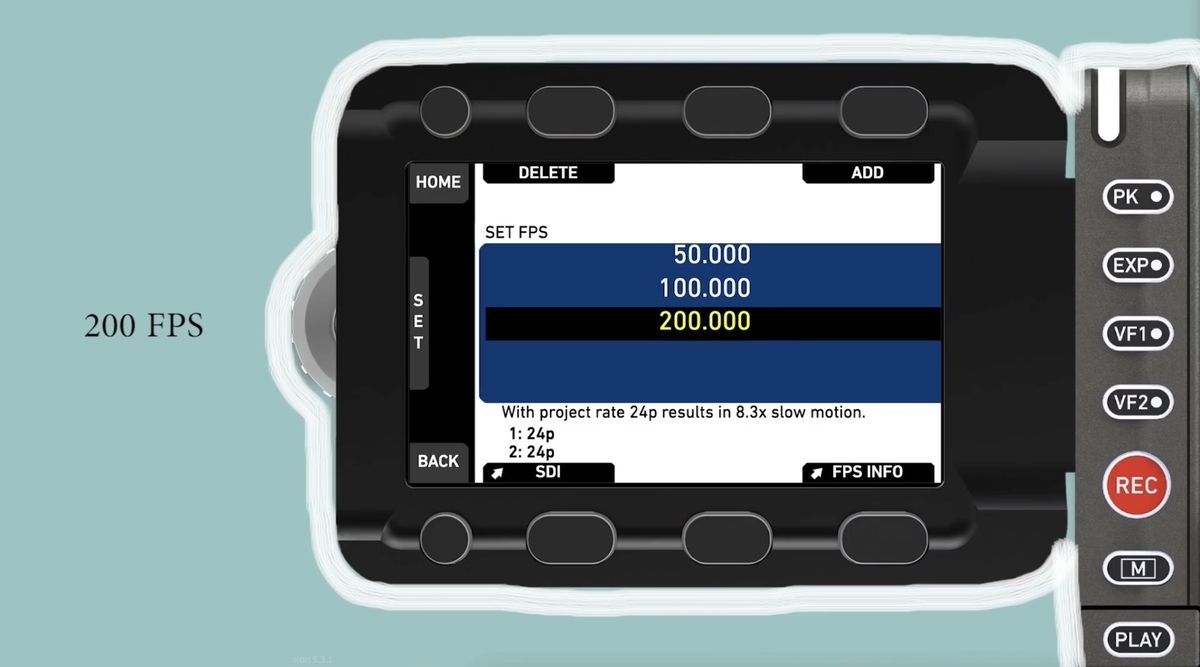

センサーは16:9の画面比率での撮影と、4:3のアナモフィックレンズでの撮影に対応している。 3種類の内蔵NDフィルターが装備されているため、ND0.6、ND1.2、ND2.1の強度で減光することが可能となっている。また、ハイスピード撮影には最大200フレーム/秒までの撮影に対応している

センサー領域の活用の仕方には数種類のオプションがあり

4:3のセンサー全域を使用することでアナモフィックレンズにも対応

ハイスピード撮影は最大200フレーム/秒まで対応

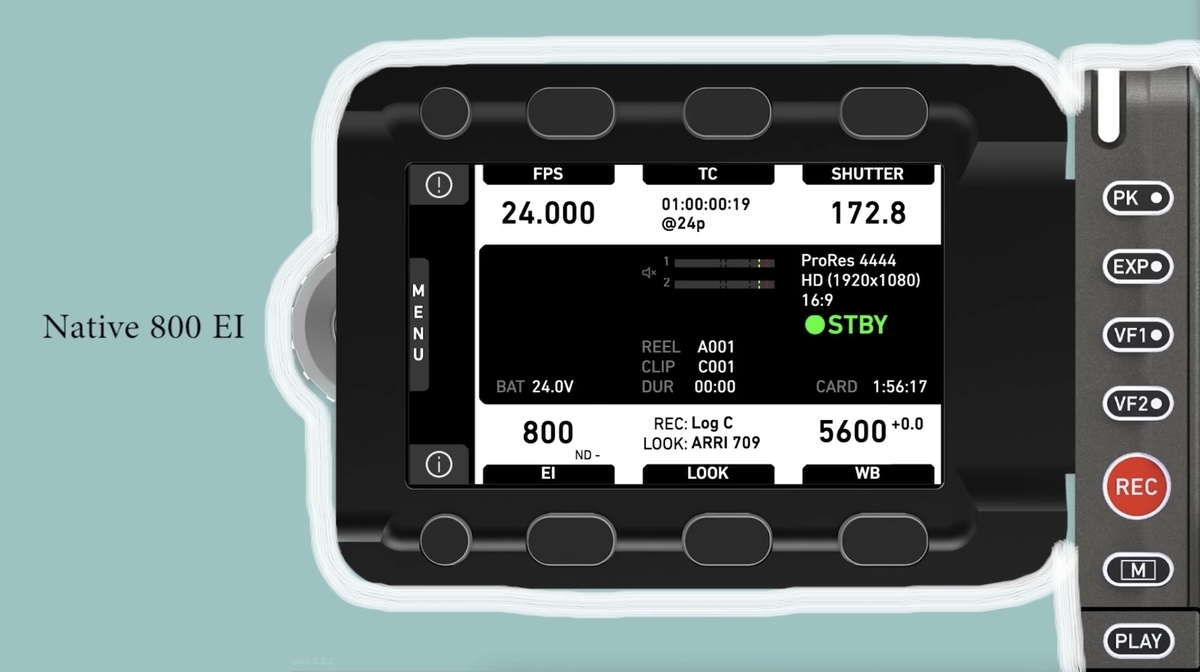

ISOの範囲は160から3200まで調節可能で、ネイティブISOは800となっている。ネイティブISOで撮影することがカメラの最大のパフォーマンスを引き出すことにつながる。センサーで記録可能な最大のダイナミックレンジを得るためにネイティブISOで撮影するDP(Dirctor of Photograpyの略)がほとんどである。一部のDPは意図的にノイズを載せた表現手法を用いるためにISO1600で撮影することもある。ただし、ISO 1600より上のISOではノイズが顕著に現れるため、高感度で撮影するDPはほとんどいない。

あえて、ノイズ感のある映像を演出するためにISO1600で撮影するDPもいる

このカメラにも若干の欠点はある。誰もが気づく欠点はカードスロットの配置であろう。カメラバッテリーやアクセサリーを取り付けた場合にカードの抜き差しがほとんど不可能になるため、撮影現場でカードの交換をする際に時間がかかってしまう事で、撮影のペースが遅れてしまうことが多々ある。この欠点に関しては既にARRIも気付いているようで、後継機であるARRI Alexa Mini LFではカードスロットの配置が変更されている。

ARRI Alexa Miniは映画/コマーシャル業界でスタンダードと言っても過言ではない独特のARRIのルックと美しい色彩表現に長け、とても頑丈で柔軟性の高いフォームファクター(形状)という魅力を持ち合わせたカメラで、たくさんのシネマトグラファー/DPの第一選択肢として人気を博している。

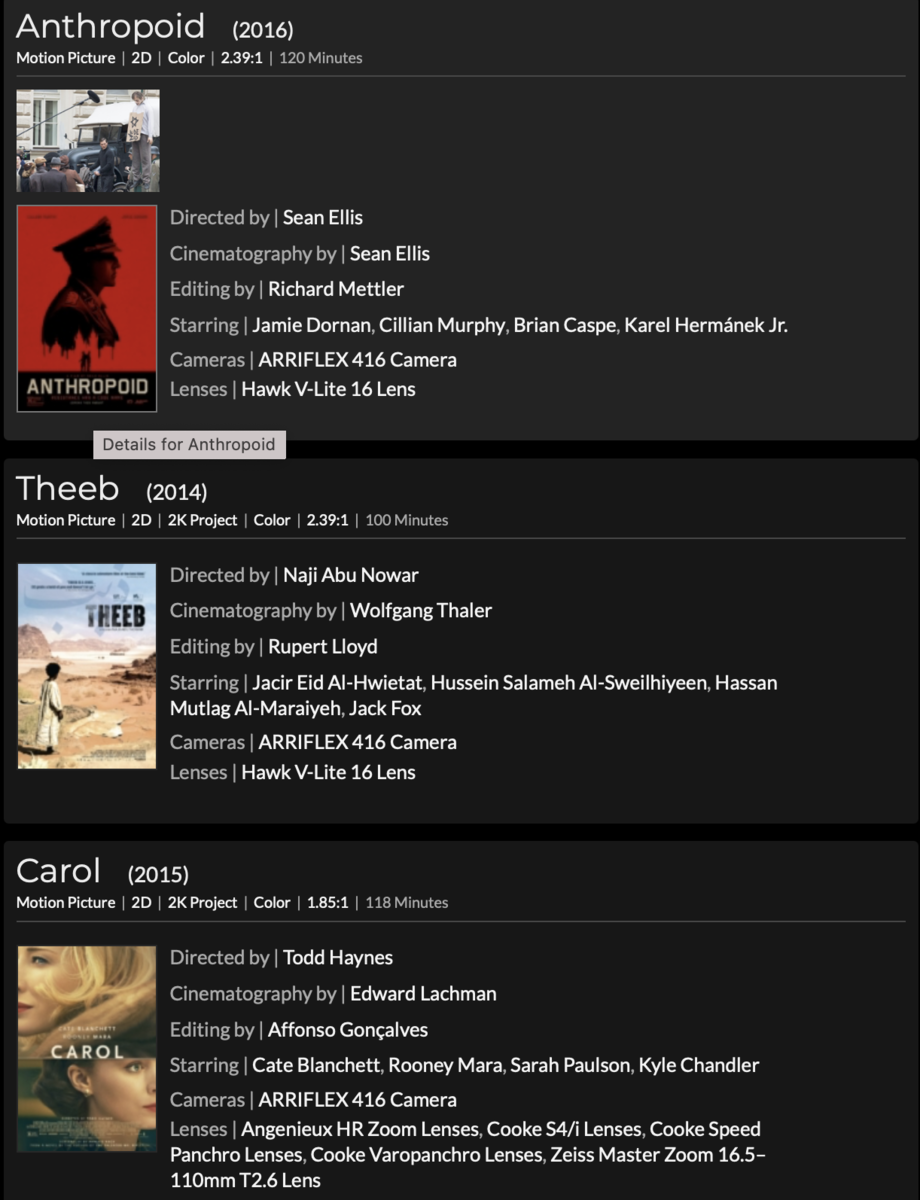

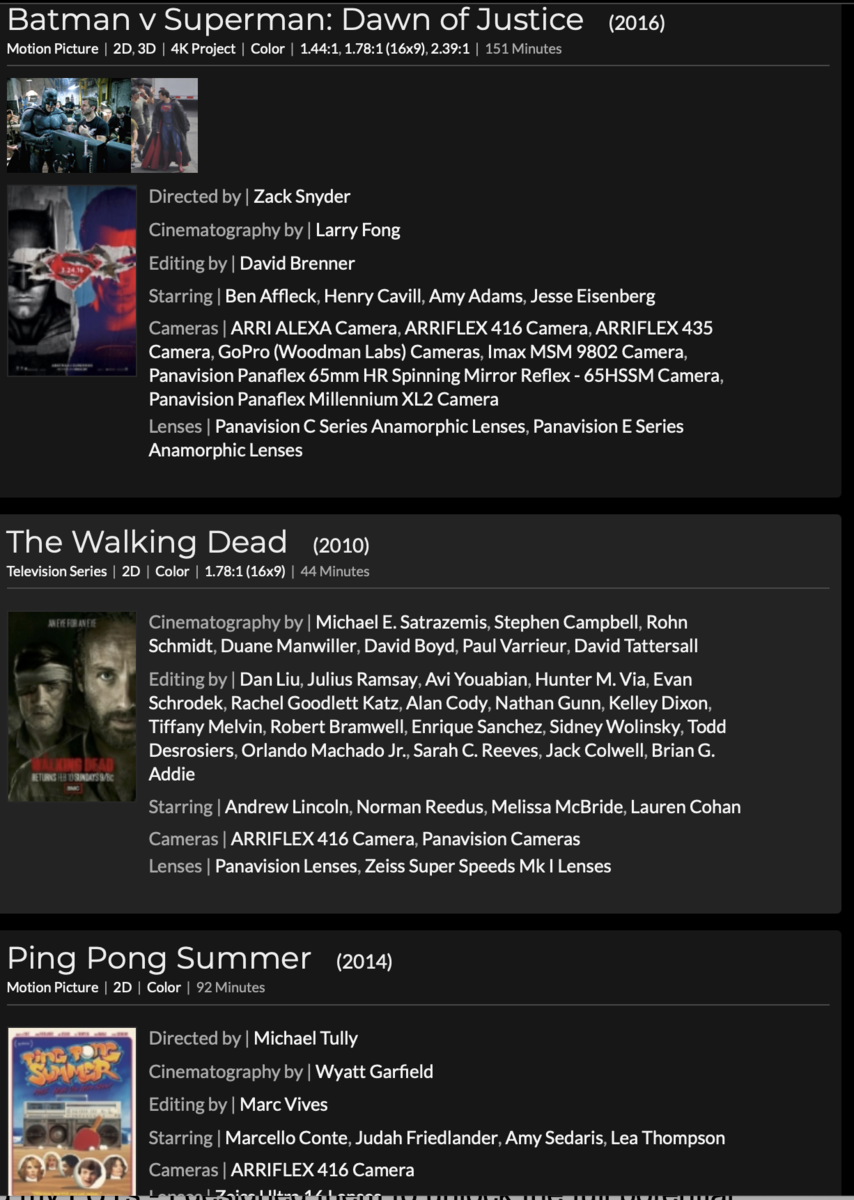

Arriflex 416

Arriflex 416で撮影された映画の一部リストはこちらからご覧ください。

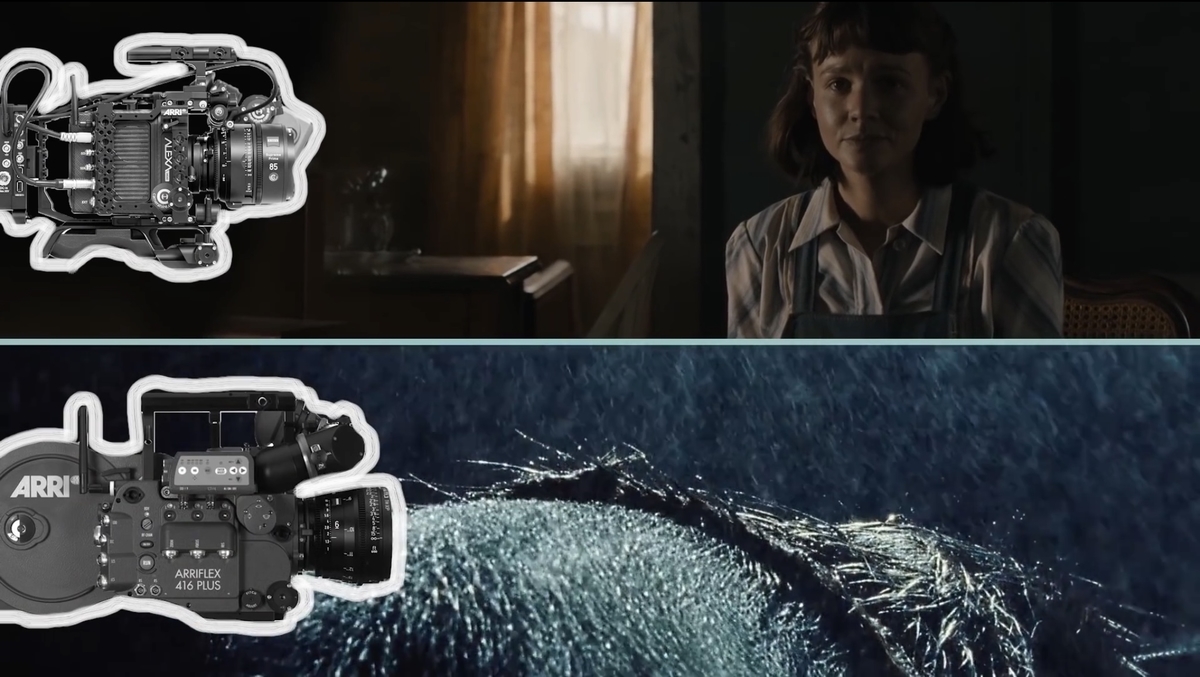

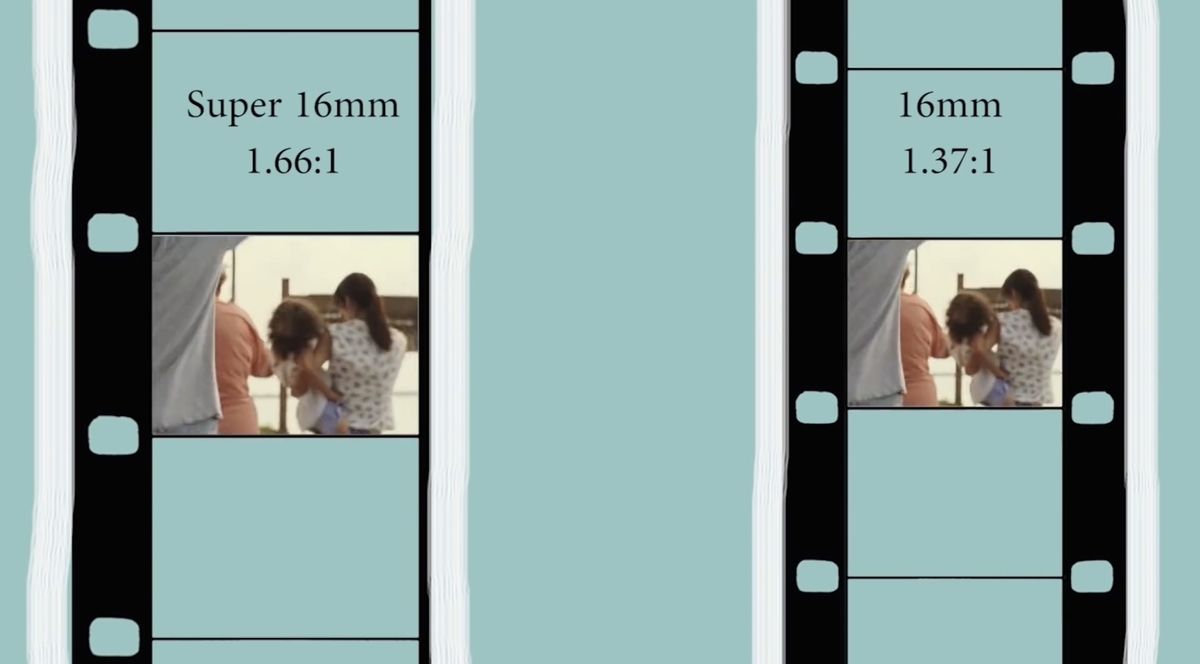

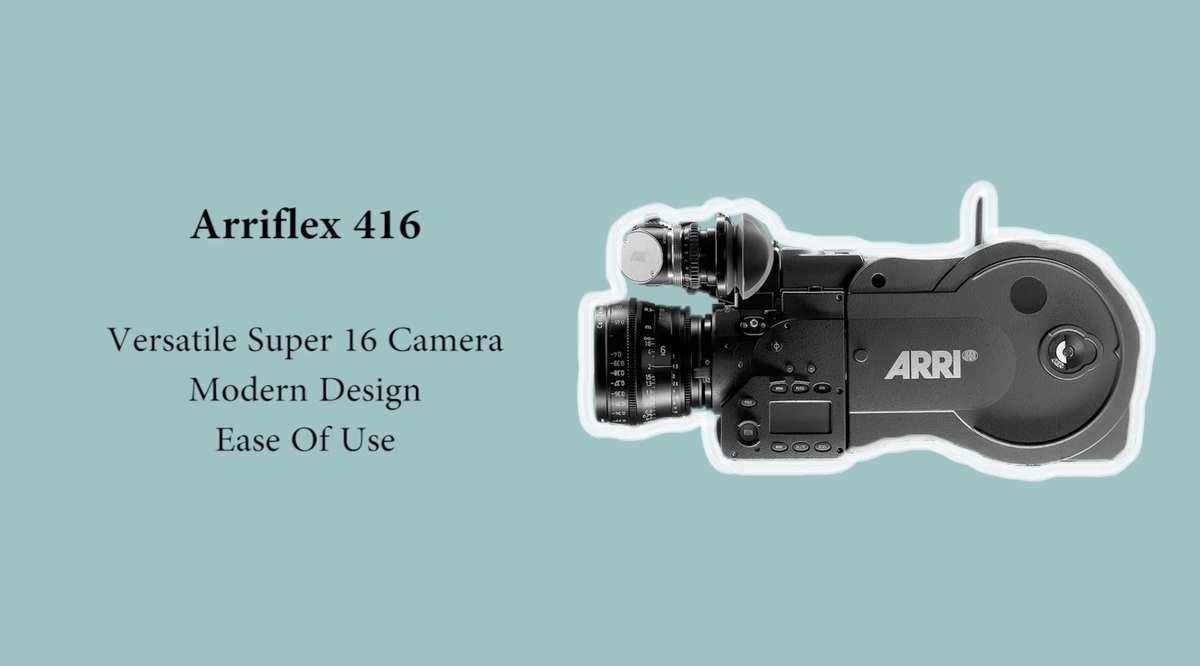

さて、異なるフォーマットで根強い人気を誇るのは16mm フィルムである。Arriflex 416は2006年にARRIからリリースされたカメラでスーパー16mmのフォーマットを採用している。 スーパー16mmは通常の16mmフィルムのフォーマットよりも横幅の面積を広くとっている為、画面比率は1.66:1となっている。(比較した場合、通常の16mmフィルムの画面比率は1.37:1) この横長の画面比率は劇場用映画の画面比率である1.85:1に近く、若干のクロップをすることで劇場公開用の画面比率にすることが可能である。

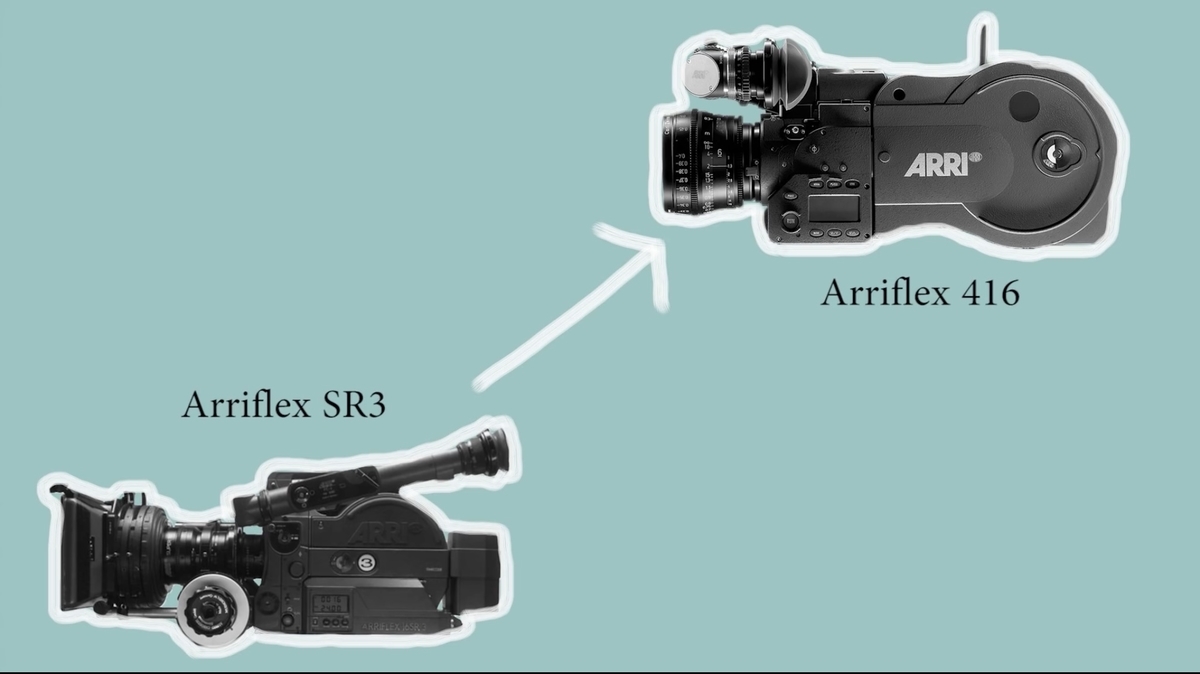

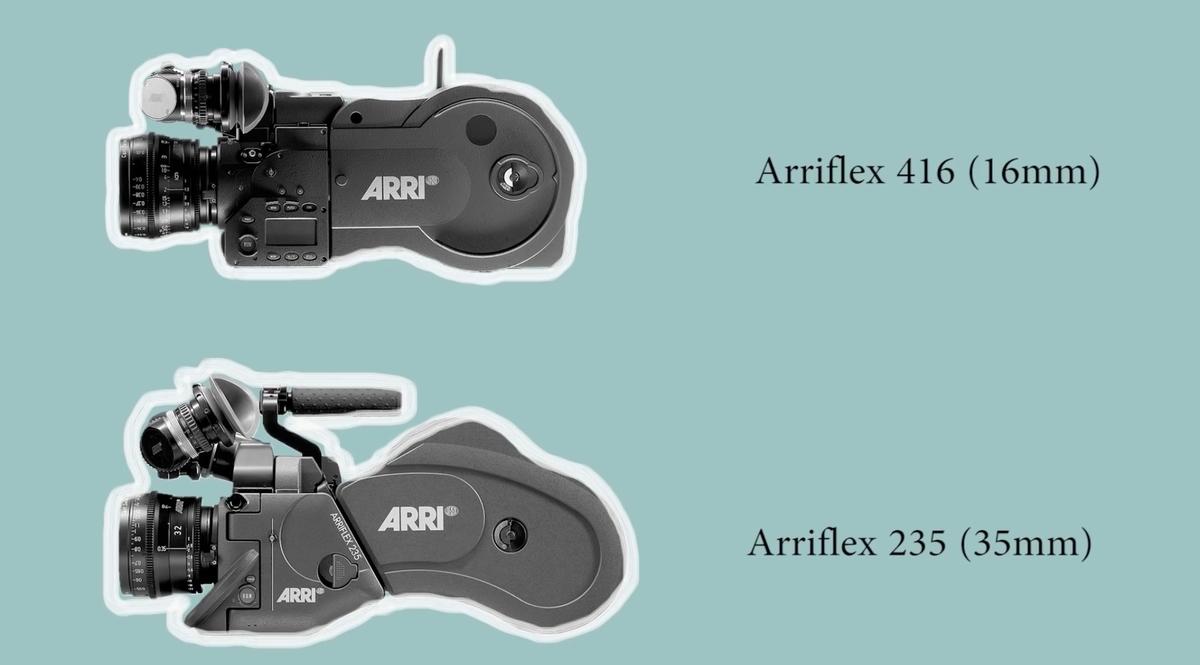

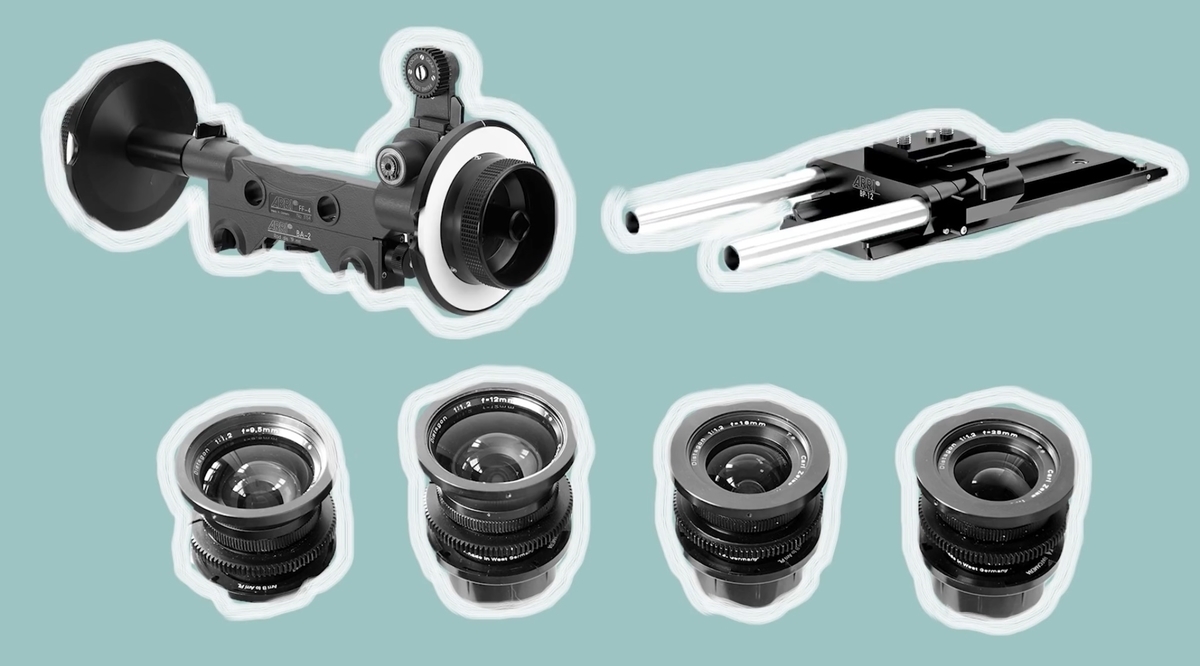

軽量型フィルムカメラの部類に入るArriflex 416は16mmフィルムカメラとして人気を博したArriflex SR3の後継機としての位置付けで登場した。 違いはArriflex 416はより近代的に設計されたレンズを使用できるようになっていることである。カメラボディのデザインはARRIが製造した35mmフィルムカメラの形状を踏襲している。 その為、アクセサリー類(PLレンズやフォローフォーカス 、ベースプレートなど) は35mmフィルムカメラのものを流用可能となっている。

Arriflex 416はビデオタップシステムを利用できるよう設計されていて、SDI信号を通して送られる映像信号をモニタリングすることで、フィルムに焼き付ける映像のフレーミングや色彩を目安として確認することが可能となっている。 これは近代のフィルムでの映画撮影に使用されるArricamのシステムと一緒のものとなる。

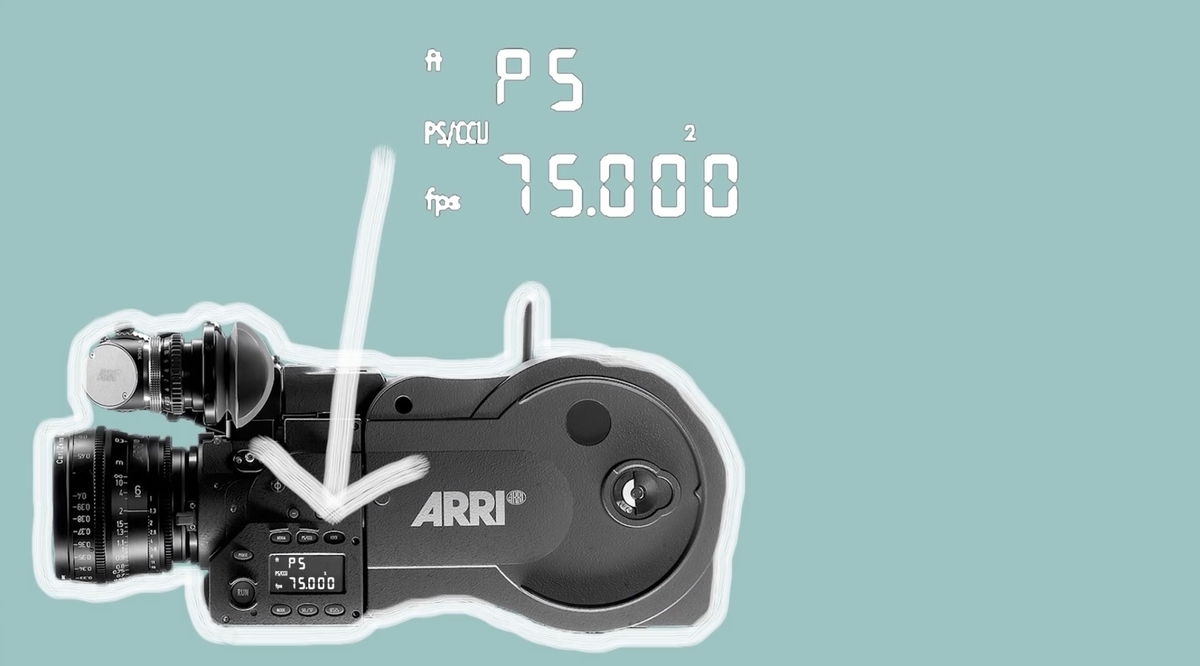

軽量で柔軟性に富み、近代的なデザインの Arriflex 416はスーパー16mmフィルム撮影のカメラを選ぶ際の第一選択肢となっている。 フィルムカメラとしてはノイズ音が静かに保たれていて、ノイズ量は20デシベル以下となっている。 そのため、セリフをはじめとした音声収録に適している。 このカメラは最大75フレーム/秒での記録が可能であり、ハイスピード版であるArriflex 416 HSは2倍の150フレーム/秒の高速でフィルム撮影が可能となっている。

デジタルシネマカメラとの最大の違いとして、カメラに備え付けられたセンサーが映像のルックを決めるのではなく、シネマトグラファーが選択するフィルムストックによって多彩なルックを実現可能である。

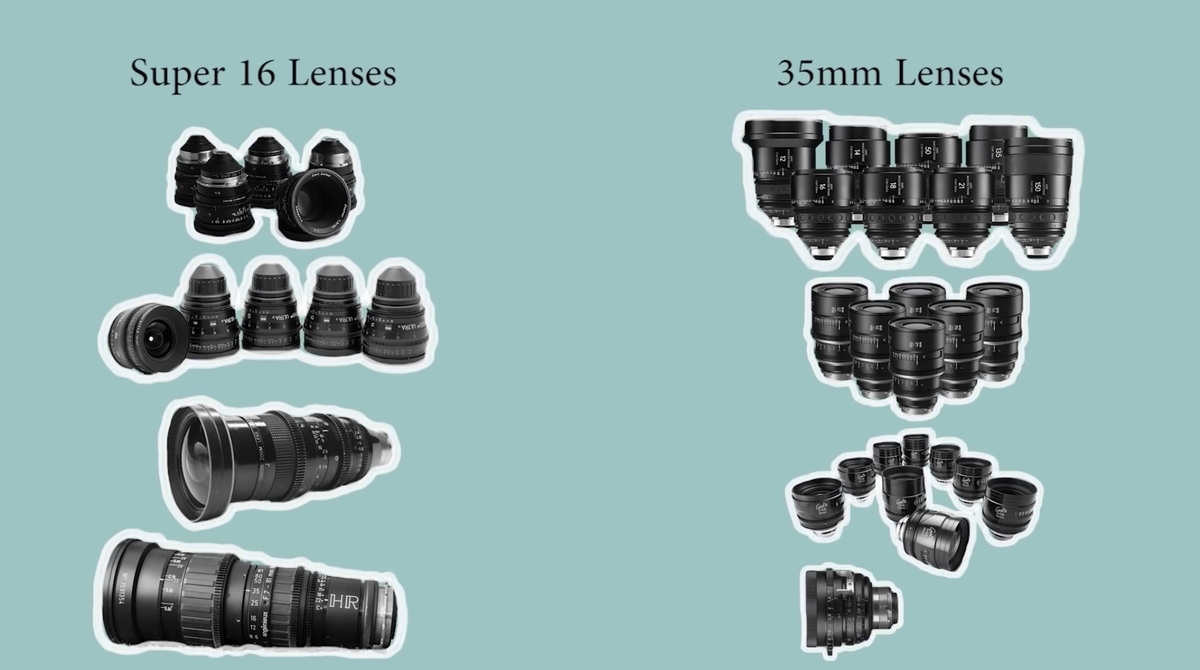

Arriflex 416には当然、16mmフィルムカメラ用レンズが使用可能である。CanonやAngenieux、Zeiss Ultra 16シリーズやZeiss Super Speed S16などの選択肢がある。現状では16mmフィルムカメラ用レンズの選択肢があまりないため、PLマウントの35mmフィルムカメラ用レンズが使えるのは選択肢の幅を大きく広げることになる。

Arriflex 416はとても柔軟な使い方のできるスーパー16mmフィルムカメラとして、近代的なデザインを採用することで使いやすさを追求したカメラであると言えよう。

Sony Venice

撮影可能なフレームの面積で考えた場合、スーパー16mmの対極に位置するのがフルフレームセンサーを搭載したSony Veniceであるといえよう。Sony Veniceは2018年にリリースされている。近年、スタンダードのスーパー35mmデジタルセンサーのルックとは異なるルックを求めるシネマトグラファーが増えたことにより、大型センサーを搭載したシネマカメラの需要と人気は急激に上昇している。

※映像で紹介されている上のチャートの出所がわからなかったので、映画に使われるカメラを常に特集している有名なウェブサイトであるymcinema.comに掲載されている人気のカメラのチャートをいくつか後で添付しますのでご参照ください。

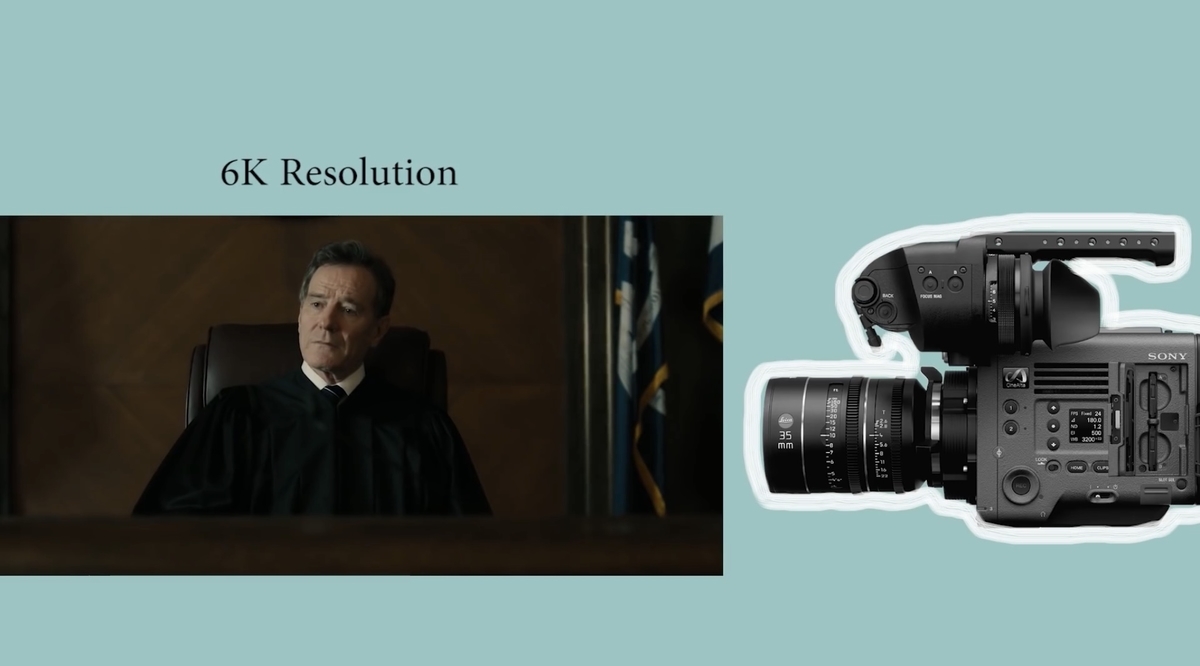

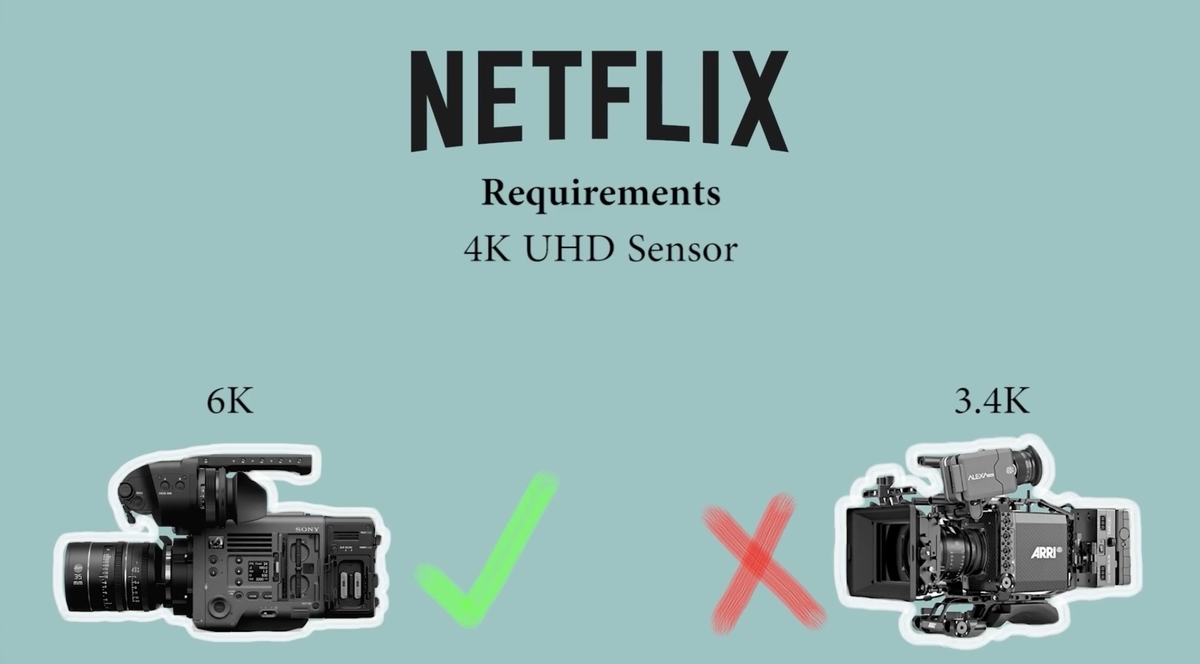

VENICEはとても柔軟性の高いカメラで、スタンダードのスーパー35mmのセンサーサイズでの撮影とフルフレーム35mmのセンサーサイズでの撮影の両方に対応している。そして、6Kの解像度で撮影可能なため、NETFLIXオリジナルの作品を撮影するために使用されるカメラとして認定されている。 NETFLIXはNETFLIXオリジナルの撮影に使われるカメラのセンサーは最低でも4K UHDでの解像度が必要と定めているため、劇場用映画製作では大人気のAlexa Miniはこのリストから外れている。

VENICEとは対照的に劇場公開用映画の撮影では一番人気の

Alexa MiniはNETFLIXに認定されていない

VENICEで撮影可能なコーデックは多彩である。RAW記録やXAVCでの記録も可能であり、たくさんの色彩情報を記録することに成功している。特にシャドー部分の再現性が優れているカメラである。記録する情報は多いが、圧縮の効率が良いため、メディアにかかる負担は少ない。 Sony VENICEでは1TBのメディアに115分記録可能である。比較した場合、Alexa LFは1TBのメディアに32分しか記録できない。

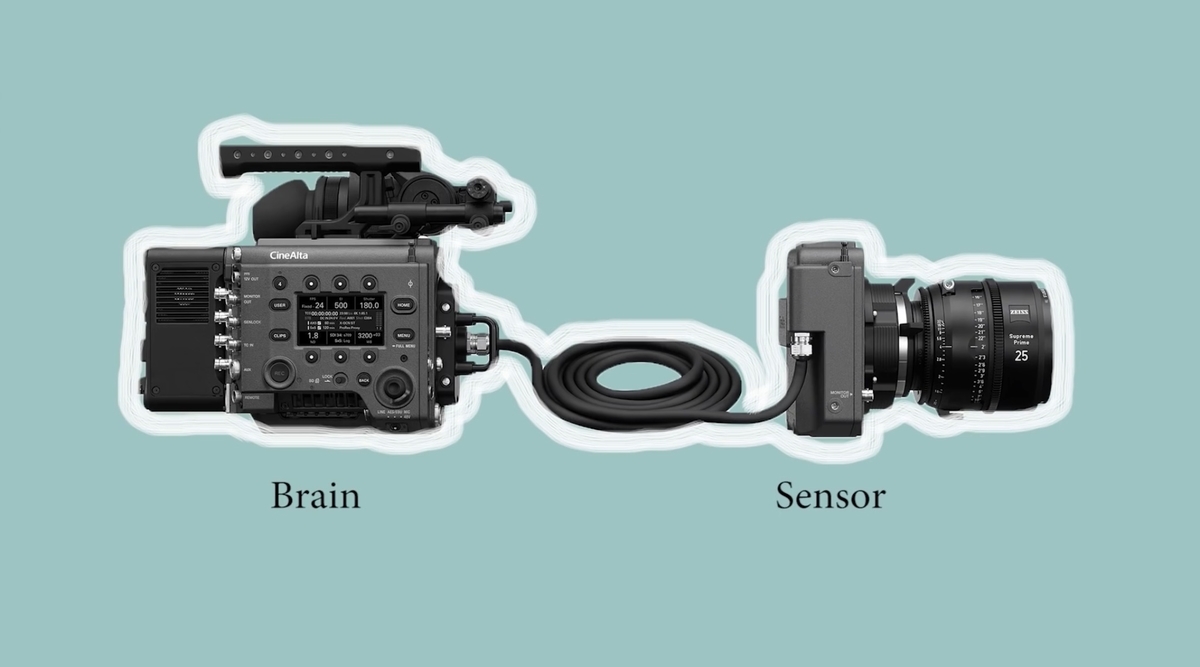

とてもユニークな特徴として、VENICEはカメラのセンサーブロックとレンズマウント部分を本体から切り離して使用することが可能となっている。その場合はケーブルを使用することでカメラ本体とセンサーブロックを接続して使用することになる。この場合、本体はブレインとしてメディアの記録とバッテリーからの電源供給を担当する。

このように本体からセンサー部を切り離すことで、撮影の幅が広がることとなる。例えば、車内の狭い部分にカメラを設置したい時などに便利である。 ただし、私自身の経験からこの便利な構造にも欠点があることに気がついた。 カメラ本体からケーブルを通して供給される電源が十分ではないため、外部モニタやフォローフォーカスの駆動をカメラからの電源供給に頼ろうとすると電圧が低くて十分な電流の供給ができないことである。 この問題は、更に外部バッテリーを使用することで解決はする。

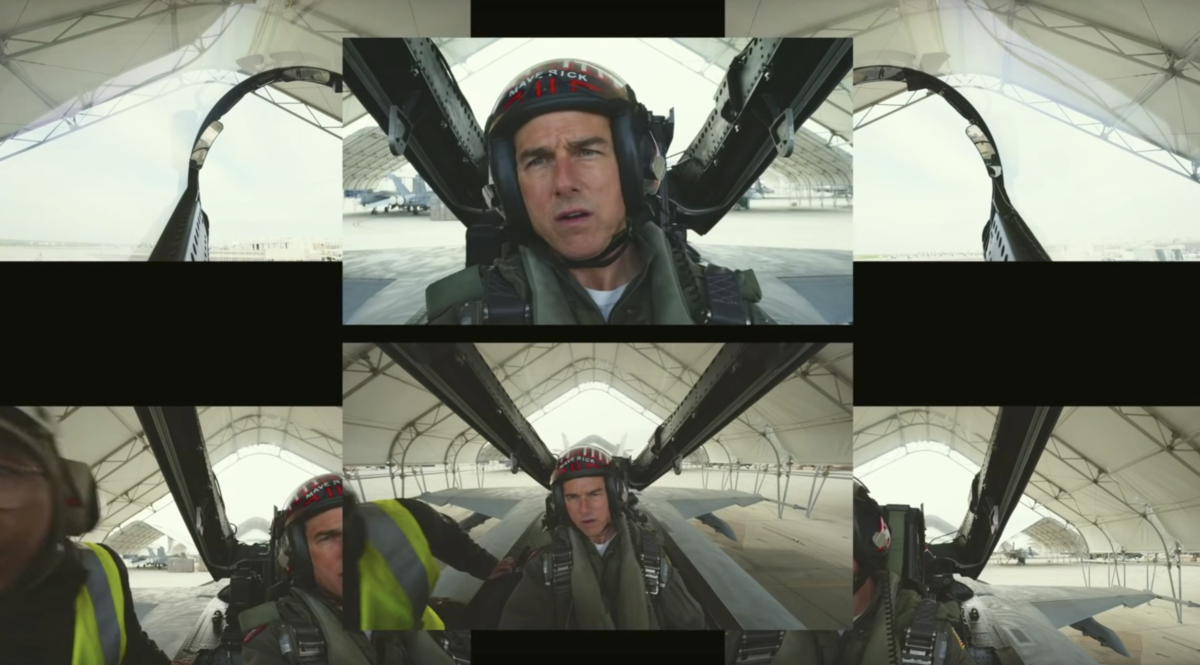

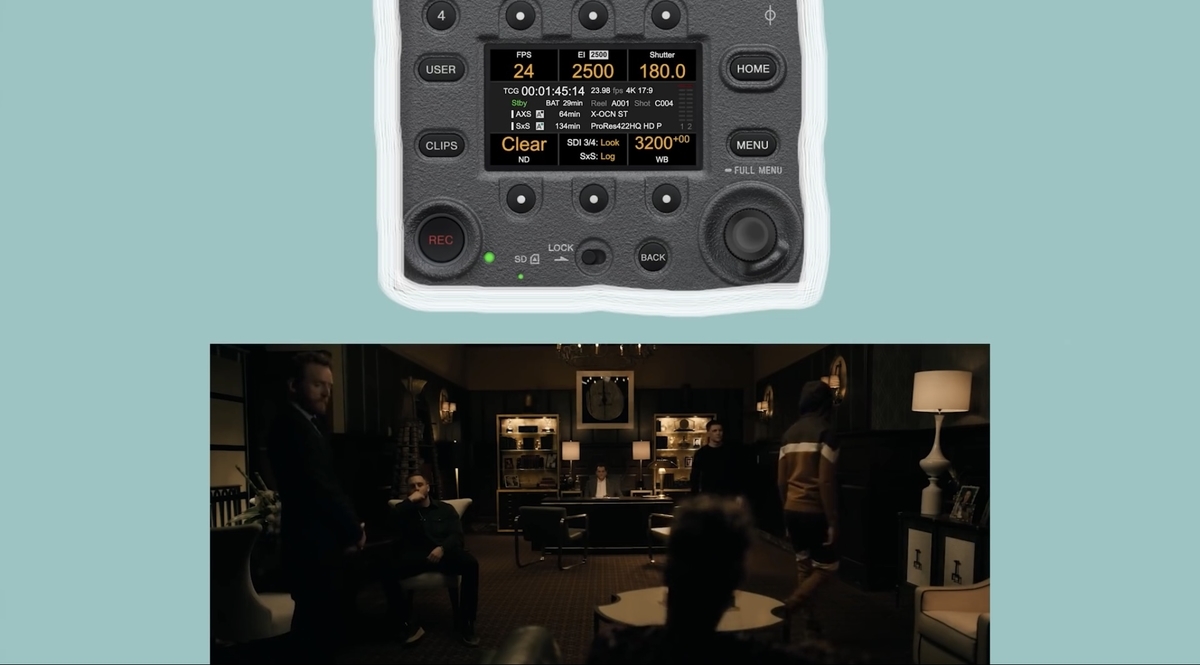

※このセンサーブロックを切り離して使えるという特徴をうまく活用して映画「Top Gun:Maverick」の撮影では6台のVENICEをジェット戦闘機のコックピットに配置して色々な角度からパイロットや飛行風景を撮影しました。その様子はymcinema.comで詳しく説明されてますので、写真だけ拝借してお見せします。

VENICEはハイフレームレート撮影時に4K/120フレームまでの撮影が可能となっていて、8ストップまで減光可能なNDフィルターを内蔵している。ND0.3からND2.4の域をカバーするため、高額で嵩張るNDフィルターを何枚も持ち歩く必要がない。

※FX9やFX6に内蔵されている電子式可変NDフィルターが内蔵されなかった理由は、可変NDフィルターの精度が劇場公開用映画を撮影するにあたって十分ではなかったからとの憶測がありますが、真偽のほどはわかりません。

VENICEのもう一つの特徴はデュアルネイティブISOを持ち、ISO 500とIS0 2500をネイティブISOとして使える点である。ISO 2500での撮影はローライト コンディション(光量が足りない状態での撮影)で素晴らしい威力を発揮する。 私個人の経験としては、ネイティブISOのISO 2500を少しでも上回ったり、下回ったりするとノイズの量が許容不可能な状態まで上がってしまうことがあったので、注意したほうが良いと思う。

VENICEはNETFLIXオリジナルの認定カメラとして、NETFLIXコンテンツを制作する場合に重宝され、フルフレームのルックを求めているDPの選択肢として人気がある。また、狭い場所にカメラを設置しなければいけない場合、ISO 2500のような高いISOで撮影する必要がある時にも求められる機種となっている。

VENICEはNETFLIXオリジナルの撮影、ラージフォーマットのルック、

狭い場所での撮影や光量の足りない場所での撮影などで求められるカメラ

シチュエーション、カテゴリ別で見る撮影に使用されるカメラのランキング

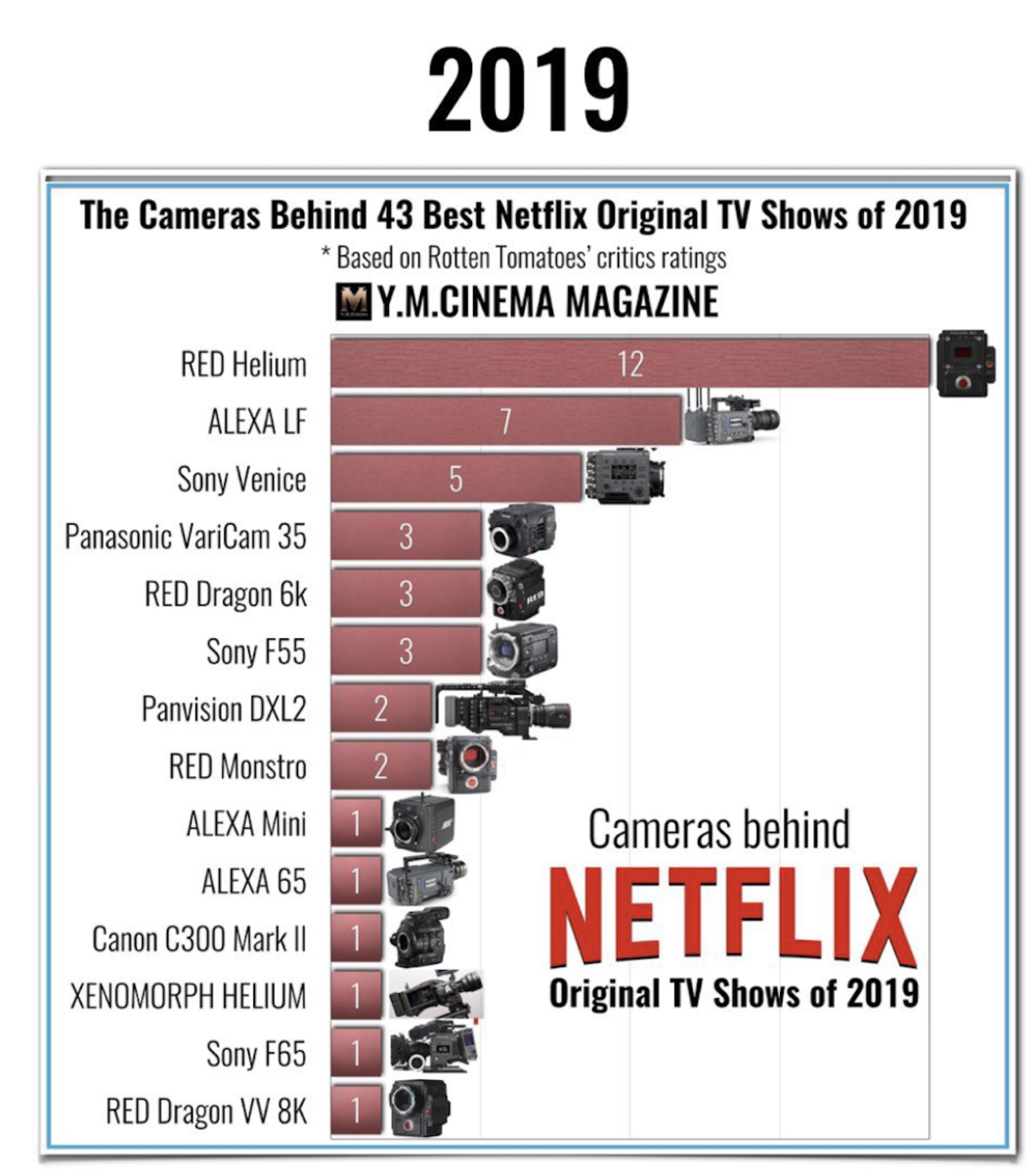

2019年にNetflix オリジナルの撮影で使用された人気のカメラ

※NETFLIXオリジナルシリーズは基本、NETFLIXに認定されたカメラで撮影されるため、劇場用映画撮影ではダントツ人気のAlexa Miniは影を潜め、代わりにRED Heliumが一番使われているという結果になっています。最新のデータではおそらくAlexa Mini LFが巻き返していることと想像します。(VENICEは上から3番目)

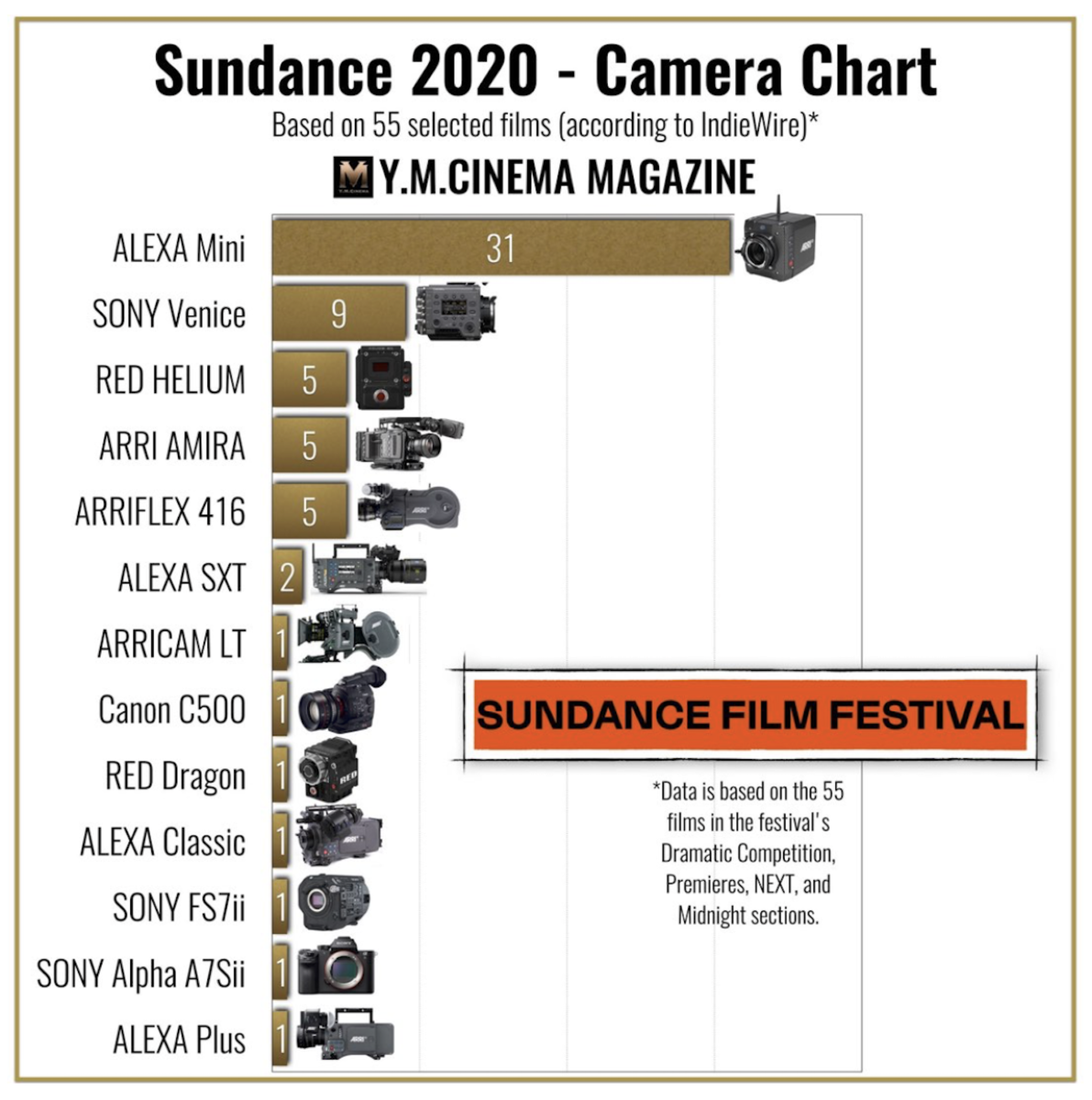

2020年のサンダンス フィルムフェスティバルで使用された主なカメラ

※サンダンス フィルムフェスティバルはインディ系の映画が多いことから、使われるカメラも多岐にわたっていて、初代のCanon C500(今は中古で10万円以下で購入可能)やSonyのFS7 II、α7S IIなども使用されています。スーパー16mmの雄、Arriflex 416もたくさん使用されています。 (VEINICEは上から2番目)

2021年アカデミー賞の最優秀撮影賞にノミネートされると予想される映画で使用されたカメラ

(ノミネートが予想される作品は合わせて29作品)ここでは、当然のようにAlexaシリーズが群を抜いて人気ですが、SonyのVENICEも上から5番目とかなり健闘しています。

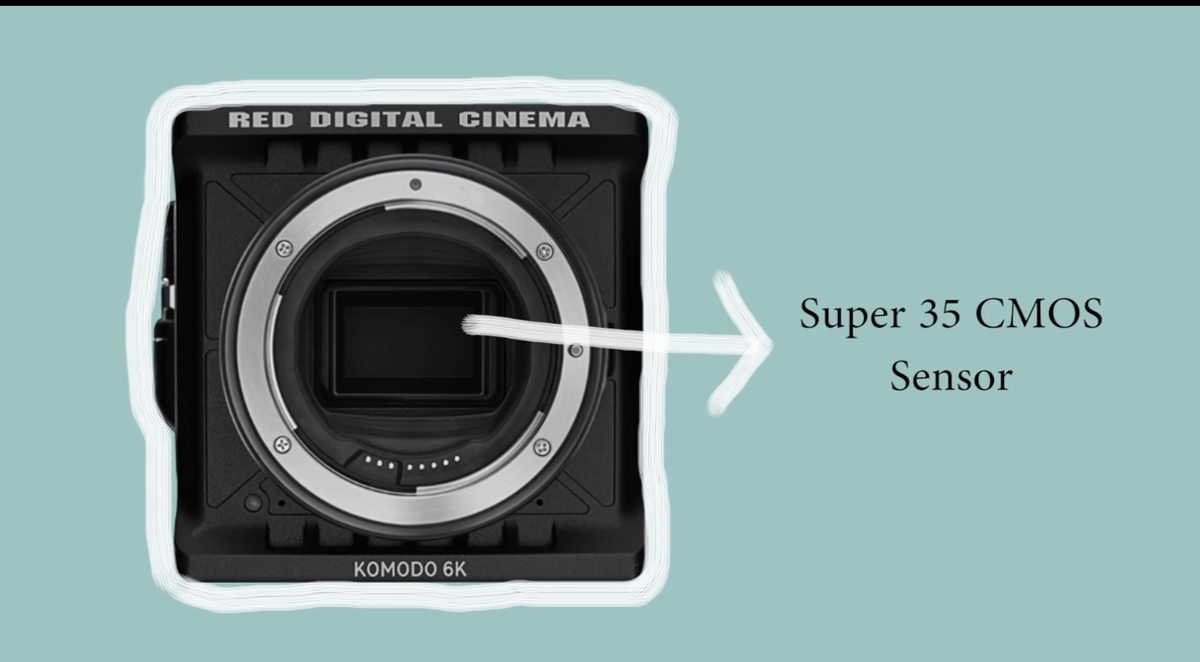

RED KOMODO

ようやくというか、最後に変わり者の一台を紹介したい。KOMODOはREDがリリースした最新のカメラになる。KOMODOはスーパー35mm スタンダードCMOSセンサーを搭載している。このカメラのどこが変わり者かというとミニチュアのように小さな形状と魅力的な価格である。このように小さな形状をしているということは、特殊な撮影スタイルが必要な時に威力を発揮する。例えばドローンに載せて飛ばすこともできれば、狭い車内での撮影も難なくこなす事だろう。

KOMODOはこの価格帯では珍しくグローバルシャッターを搭載したことで、早いスピードのアクションを記録する時にローリングシャッターのセンサーでは顕著である歪みが出現しない。

KOMODOはREDCODE Rawでの記録が可能であり、最大6Kでの撮影が可能である。そしてダイナミックレンジは脅威の16ストップを誇る。 ProResコーデックを使用して4Kまでの撮影も可能となっている。

ハイフレームレートの撮影は最高で120フレーム/秒での撮影が可能となっている。

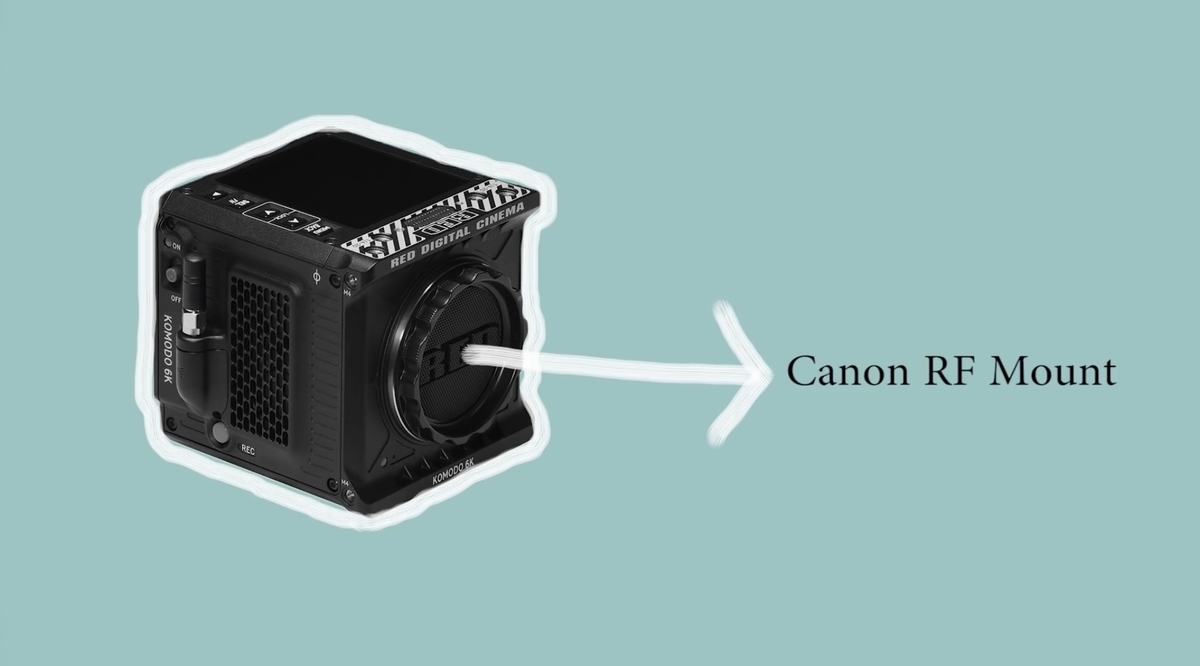

KOMODOはCanonのRFマウントを採用している。ミラーレスマウントを採用したことで、アダプターを経由して多種多様なレンズ群を使用可能となっている。

CanonのBPシリーズバッテリーと一眼レフやミラーレス用小型レンズを使用することでKOMODOは小さくて持ち運びに便利な形状での運用が容易に可能となっている。

もちろん、フル装備にすることでスタジオ仕様に耐えうる状態に作り上げることも可能である。

そもそものこのカメラの開発意図が、特別な状況での撮影を想定したクラッシュカムではあるが、既にこのカメラはSteven Soderberghをはじめとした有名監督の間でメインカメラとして使われ始めている。

KOMODOで撮影されたHBOmaxの映画「Let Them All Talk」の予告編

RED KOMODOは、その小さな形状から超軽量な特機撮影で重宝されるカメラでありながら、他のシネマカメラと比べても遜色のないクオリティの高い画質での記録を実現し、6Kの解像度と柔軟性の高いRawコーデックを搭載することで、今後、たくさんのシネマトグラファーの撮影時の選択肢に入ってくる可能性の高いカメラである。

Youtube紹介映像の内容を踏まえた、筆者の感想とまとめ

ArriのAlexa Miniを筆頭とするAlexaシリーズが依然として劇場公開用映画撮影の現場では重用されていますし、このトレンドは簡単に終わることはないと断言します。そしてその理由は単にカメラのスペックのみでARRIの機材が選ばれていないことから来ます。

ARRIの撮影機材は長い歴史と伝統を積み重ねてきた実績があります。

長期間にわたって、ARRIが世に送り出した機材は高い技術力を誇り、機材の耐久性、撮影現場での使いやすさの面で多くの撮影現場やシネマトグラファー達の信頼を勝ち取ってきたわけですね。 また、たくさんのDP、シネマトグラファーの意見に耳を傾けてきた結果として、映画制作の現場がデジタル化に舵を切った時代から、フィルムの持つ色彩やダイナミックレンジ、スキントーンの表現に可能な限り近いルックをARRIのセンサーとコーデックは追求し実現していますし、そのルックは大多数のハリウッドをはじめとした映画制作の現場で支持を得ているということも、とても大きな理由でしょう。

このような信頼は一朝一夕に築き上げることは難しく、残念ではありますが、REDやSonyが肩を並べるまでは、まだまだ何年もの年月が必要となると想像します。

一方、NETFLIXオリジナルのコンテンツ制作現場ではたくさんの変化が起こっています。まず、NETFLIXが一定の基準を同社オリジナルのコンテンツを撮影するカメラに求めたことから、劇場公開映画用としては大人気であったAlexa Miniがその基準に達しておらず、他のカメラを使わざる得ない状況が生まれました。 その中で、大きな躍進を遂げているのがREDであり、SonyのVENICEであると言えるでしょう。スーパー35mmサイズのセンサーよりもさらに大きなフルフレームセンサーや、それ以上のサイズのセンサーを用いたルックを求めるシネマトグラファー達が増えたのも追い風となっています。 また、Sony FX6やCanon C70、Panasonic S1HやBGH1のような最近NETFLIXに認定されたカメラの登場機会が増えるかというと、そうとも言えないと個人的には思います。残念ながら、この「NETFLIX認定」という言葉が一人歩きしてしまい、カメラを売るための一つの基準としてメーカーが宣伝するために必死にクリアしているものとなってきています。 NETFLIXオリジナルのコンテンツ一本の予算が2億円とも言われている中で、あえて安価で性能でも劣るカメラを使用する人は多くないと見ます。

サンダンス フィルムフェスティバルのようなインディペンデント映画の舞台に目を向けますと、依然としてArriflex 416のようなスーパー16mmのフォーマットを採用するフィルムメーカーもいますし、インディー映画の制作では、正直なんでもありのバトルロイヤルの状態が続くと思います。全編をiPhoneで撮影する映像も今後も出てくるでしょうし、Sony α7S IIIや、Canonのシネマカメラシリーズもどんどん活用されていくことでしょう。この舞台では、とにかく「Content is the king」(内容が最も重要)なので、カメラの選択肢に関しては最も柔軟になれる要素があります。

RED KOMODOの可能性に関して、個人的な意見としましては、かなりのポテンシャルを持ったカメラだと感じています。 理由はAlexa Miniがより大きく、スタジオ仕様であったAlexa XTを抑えてメインカメラにのし上がった背景と状況が似ているからです。 RED KOMODOは70万円弱で誰でも手軽にREDのエコシステム(制作環境)に参入可能とした、エントリーレベルカメラであることから、いわゆるインディー映画や学生映画などの低予算映画でも使用される機会が増えることになるでしょう。 また、ハイエンドやミドルエンドの制作現場でも、メインカメラとして使用しても遜色のない画質と高い機動性を利用して使用される機会が増えれば、全てのレベルのプロダクションでRED KOMODOを実際に使用する人の絶対数が増え、REDのエコシステムの映像業界内での地位向上に一躍買うことができると考えます。

今後も、映像業界全体としてのカメラの技術の進歩に伴う、カメラの選択肢の幅という点に注視していきたいですね。

よろしければ、僕のTwitterのフォローにご協力くださいませ。記事の更新のたびに呟いております!